Focus : La chute du mouvement hippie 1/2

Une anthologie cinématographique et musicale concoctée depuis son minibus fleuri par : TORNADO1ère publication le 27/11/2020 – MAJ le 04/02/24

(ces films ne sont pas traités dans ces lignes, mais leur contexte est évoqué)

Cet article propose un tour d’horizon sur un thème particulier : La chute de l’idéologie hippie.

S’il s’inspire des TOP 10 musicaux que l’on trouve régulièrement sur le blog, il n’est pas essentiellement dévolu à la musique, mais aussi (et surtout) au cinéma ! L’idée est de marquer la fin d’une époque et le passage à une autre par le truchement de quelques films et de quelques chansons qui les mettent en scène.

Le mouvement hippie nait aux USA d’une contre-culture intense et d’une jeunesse rigoureusement décidée à transformer le monde en profondeur.

Au début des années 60, le baby-boom de l’après-guerre a donné à la société une population majoritairement jeune, souvent issue des classes moyennes. Farouchement opposée aux WASP, la jeunesse hippie se détourne de la civilisation industrielle, consumériste et matérialiste qu’elle condamne au profit d’un retour aux valeurs séminales de l’écologie et de la fraternité universelle. L’idée majeure est de tirer un trait sur les valeurs de la génération précédente (celle des parents) et de créer une société parallèle qui, à terme, la remplacerait. Les hippies rejettent et critiquent tout ce qui fait l’apanage WASP : Le conformisme, l’attachement à l’industrie, le racisme, la pudibonderie et l’hypocrisie religieuse, le patriotisme et le culte du travail.

Afin de parachever cette volonté d’émancipation et de liberté, les hippies vont utiliser trois vecteurs immédiatement à leur portée : Le sexe (libre et sans tabous), la musique (essentiellement le rock) et les drogues, destinées à libérer leur esprit. De cette alchimie révolutionnaire naitra le psychédélisme, élément indissociable du mouvement. Emblématique de l’époque, le LSD est pour les hippies la drogue de la révolution. Alors légale, elle se consomme aussi facilement que le cannabis et autres psychotropes que les jeunes se procurent continuellement.

Au départ cantonné à San Francisco, le mouvement hippie va se propager et connaitre une résonnance majeure sur la culture de son temps à travers le monde entier. La plupart des groupes de rock, à commencer par les Beatles et les Rolling Stones, se joignent au mouvement. Les cinéastes s’y mettent à leur tour, apportant à l’ensemble un éclairage beaucoup plus critique avec l’avènement du Nouvel Hollywood.

L’été 1967, baptisé Summer Of Love, dominé par les festivals (à commencer par le Festival International de Musique Pop de Monterey) et l’esprit de liberté qui règne sur la jeunesse, marque l’apogée du mouvement hippie.

Passés les jours euphoriques, on perçoit rapidement qu’une grande partie de la jeunesse qui se déplace en masse pour rejoindre les grandes manifestations hippies, d’abord lors des multiples seatings destinés à dénoncer les institutions, la guerre du Vietnam et les mouvements racistes, puis avec les gigantesques festivals de musique pop, est bien plus attirée par le sexe et la drogue que par l’idéologie à proprement parler.

Les nombreuses personnalités qui rejoignent le mouvement le font aussi de manière ambigüe. En témoigne l’attitude des Rolling Stones, rapidement attirés aux USA par l’envers du décor (avec lequel ils souhaitent nourrir leur mythologie), où l’idéologie première des hippies se désagrège lentement face à l’attrait du danger qui se dissimule derrière l’usage des diverses drogues, qui la conduisent graduellement vers un abîme où s’engouffrent les ténèbres de la mort.

C’est Janis Joplin, Jimi Hendrix et Jim Morrison qui décèdent tous à 27 ans par overdose (sous toutes ses formes).

Le groupe Santana enflamme le festival de Woodstock avec son épique sacrifice de l’âme ! Probablement le meilleur moment du film de Mike Wadleigh.

Dans un premier temps, on continue de faire la fête car, jusque dans les milieux de la jet-set, ce nouveau mariage entre la libération des mœurs et la danse macabre avec les forces du mal, cette pure célébration de la décadence, est devenue du dernier chic.

Après un mythique festival de Woodstock aux allures de chant du cygne (parce que les quelques six-cents milles jeunes qui y font le déplacement réussissent à y imposer une attitude exemplaire de fraternité et de respect pour les organisations en place), deux événements tragiques vont annoncer la mort du mouvement et mettre un terme à ces quelques années d’utopie libertaire :

– C’est tout d’abord le gourou hippie Charles Manson qui envoie sa « famille » (quelques-uns de ses disciples) commettre une série de meurtres dans les quartiers chics d’Hollywood, dont le plus terrible est celui de Sharon Tate (l’épouse de Roman Polanski retenu en Angleterre pour un tournage) et de ses invités, massacrés le soir du 9 aout 1969 alors que la jeune femme était enceinte de huit mois. Au départ, Manson voulait se venger d’un producteur (Terry Melcher) qui avait refusé de produire son disque (il trouvait le gourou inquiétant…). Mais, entretemps, la villa ayant été revendue au couple Polanski, c’est donc de manière purement gratuite et arbitraire que les atrocités seront commises par une communauté hippie alors connue (malgré son ambiance malsaine) dans le milieu consacré.

– C’est ensuite le festival pop d’Altamont (immortalisé dans le film documentaire GIMME SHELTER réalisé en 1970). La nuit du 6 décembre 1969, se déroule un festival organisé autour des Rolling Stones. Ces derniers, frustrés d’avoir raté Woodstock, décident de mettre en place un immense festival gratuit qui deviendrait le « Woodstock de la côte Ouest ». Alors qu’ils avaient prévu de monter une scène au pied du Golden Gate de San Francisco, les organisateurs se heurtent à de multiples problèmes et, en catastrophe, délocalisent le tout à Altamont, au nord de la Californie. Par une incompréhensible série de décisions aussi utopiques qu’irresponsables, les Stones décident de confier la sécurité du festival à la communauté des Hells Angels, et de les rémunérer en bières… Dans un climat incroyablement délétère, aussi bien du côté des spectateurs qui semblent avoir complètement oublié Woodstock que des Hells Angels bourrés, défoncés et violents, le pire va être commis : Alors que Mick Jagger supplie la foule de se calmer, Meredith Hunter, jeune spectateur noir de dix-huit ans, sort un pistolet de sa poche à quelques mètres seulement du chanteur. Il est immédiatement agressé par les Hells Angels qui le poignardent au couteau de chasse, d’abord dans le cou, puis à de multiples endroits du corps, tandis qu’au cour de la nuit, un conducteur sous acide écrase deux autres personnes en train de dormir dans leur sac de couchage, et qu’un dernier, camé lui aussi, se noie dans un canal…

Les idéaux du mouvement hippie sont tombés. Mais les dégâts causés par les abus ne se voient jamais tout de suite. Il faudra encore attendre une bonne décennie avant d’en mesurer toute l’ampleur. La drogue aura alors ravagé les rangs des artistes qui, s’ils n’en meurent pas très jeunes, en paient les conséquences à plus ou moins long terme. Quant à la liberté sexuelle, elle se soldera par l’avènement du sida.

Mais surtout, le monde de la finance, du pouvoir et des anciennes valeurs va réagir à cette idéologie en lui opposant une résistance d’une violence sans précédent, exerçant une monstrueuse mutation qui va bouleverser le fonctionnement de nos sociétés en les transformant en d’épouvantables folies industrielles désincarnées et protéiformes, au fonctionnement pervers, tentaculaire et sous-terrain, aux alliances corruptrices, où toutes les valeurs séminales pourront être bafouées au nom du progrès, du profit, et de l’enrichissement individuel…

L’idéologie hippie aura donc généré, en retour, un monde bien pire encore que celui qu’elle voulait remplacer. Un monde fait pour la neutraliser, l’assimiler et l’annihiler en même temps…

La bande originale de cette épopée est parfaitement illustrée de manière chronique, dans certains grands films de l’histoire du cinéma. C’est ce que nous allons essayer de décrypter à partir de maintenant. Allez hop, c’est parti :

LE LAUREAT (THE GRADUATE – 1967)

© Mike Nichols/Lawrence Turman Productions

Réalisé par Mike Nichols (Oscarisé pour l’occasion), LE LAUREAT, immense (gigantesque) succès à sa sortie, n’illustre pas à proprement parler la chute du mouvement hippie puisqu’il sort dans les salles en 1967, à l’apogée de ce dernier. Il en annonce pourtant déjà les limites.

Il n’y a d’ailleurs point de hippie dans le film, mais ses idéaux traversent le récit, qui décrit parfaitement la manière dont le mouvement transforme la société en profondeur.

LE LAUREAT, c’est l’histoire d’un jeune-homme (Benjamin Braddock, interprété par un Dustin Hoffman encore inconnu) qui vient juste de terminer ses études. Pourri-gâté par ses parents bourgeois, il refuse de se laisser enfermer dans l’existence formatée à laquelle il a été préparé. Son aventure (il se laisse séduire par une femme mariée dans l’entourage de ses parents, entame une relation sexuelle avec elle, puis tombe amoureux de sa fille en dépit de tous les interdits) est celle d’un jeune homme refusant systématiquement de vivre la vie que la génération précédente lui a mitonnée. Elle montre ainsi à quel point l’ère du mouvement hippie, ainsi que ses principales valeurs (libération sexuelle et rejet des institutions), atteignent toutes les strates de la société américaine.

La scène emblématique où Benjamin se rend à l’église afin d’empêcher le mariage d’Elaine Robinson, à bord de sa rutilante décapotable (son cadeau de fin d’études), laquelle tombe en panne d’essence au pire moment, est une belle métaphore : Obligé de terminer en courant, c’est dans un bus qu’il commence sa nouvelle vie, renonçant au matérialisme fallacieux qui lui était destiné.

Néanmoins, le final, qui voit les deux amoureux fuir à l’arrière d’un bus, le regard perdu dans le lointain, semble annoncer que le changement n’apportera pas forcément le bonheur, laissant le spectateur perplexe à la question : Et maintenant qu’on a tout brisé, on fait quoi ?

Le film est indissociable de sa BO, en grande partie dévolue au duo Simon & Garfunkel, et notamment au titre Mrs ROBINSON.

MACADAM COWBOY (MIDNIGHT COWBOY – 1969)

© United Artists

Le pitch : Joe Buck (Jon Voight) est un jeune plongeur à l’allure de cowboy. Doté d’un physique avantageux, il décide de quitter son bled du Texas profond et de partir pour New-York, persuadé qu’il peut y devenir gigolo. Il déchante très vite en comprenant que son projet ne se réalisera pas aussi facilement qu’il le croyait. Il rencontre alors Rico Rizzo, un escroc infirme (en vérité un sans-abri) qui lui propose de devenir son agent. C’est le début d’une descente aux enfers pour le jeune provincial naïf, qui va troquer ses idéaux contre l’horrible réalité du monde moderne…

Avec EASY RIDER, LE LAUREAT, BONNIE & CLYDE, LA HORDE SAUVAGE et quelques autres films de l’époque, MACADAM COWBOY inaugure ce que l’on appellera bientôt le Nouvel Hollywood, mouvement cinématographique inspiré par la Nouvelle Vague française et le Néoréalisme italien qui marque la prise de pouvoir des réalisateurs (entant qu’auteurs de leurs films) au sein des grands studios américains.

L’élément conceptuel le plus fort de ce courant artistique consiste à déconstruire les mythes habituellement exposés dans le cinéma hollywoodien en les confrontant à des sujets jusque-là considérés comme des tabous. Ainsi, la violence, le sexe, le racisme, le vice, la déchéance, la corruption et l’éclatement de l’ancienne vision manichéenne du monde prennent le devant de la scène en étant explorés sous toutes leurs formes.

Avec MACADAM COWBOY (classé X à sa sortie), le réalisateur John Schlesinger (Oscarisé en même temps que son film et son scénariste) explore l’envers du décor des grandes villes américaines. En dénonçant les mensonges du capitalisme, du mythe et du rêve américain, le consumérisme effréné d’une société en perte de repères (dont le sexe constitue un élément à part entière), le film épouse pleinement les revendications du mouvement hippie.

Pour autant, le scénario refuse de célébrer les idéaux de la génération Flower-power et joue la transparence dans les deux cas. Précurseur, comme l’était déjà Frank Zappa qui, dans ses albums, envoyait régulièrement des piques aux exaltés de la contre-culture, Schlesinger dénonce les excès d’un mouvement repris par l’intelligentsia jouisseuse de la jet-set new-yorkaise. Ainsi, lorsque les deux « héros » du film sont invités dans une soirée underground, en profite-t-il pour égratigner bien comme il faut l’hypocrisie d’une idéologie de pacotille servant de prétexte à tous les excès. La force de cette séquence provient en grande partie du fait que le réalisateur la filme dans une authentique soirée organisée par Andy Warhol, dans laquelle toutes les stars de son clan (le réalisateur Paul Morissey, l’International Velvet…) sont présents ! En donnant à la scène des atours psychédéliques, Schlesinger met en évidence l’absurdité d’un mode de vie en train de s’autodétruire sous nos yeux !

Le constat est amer : Dans notre monde, aucune idéologie n’est de taille à s’opposer à la nature imparfaite de l’homme, qui la pervertira fatalement au bout du compte…

Une œuvre désenchantée, désespérée et glauque à l’extrême (tous les passages dédiés à la prostitution sont d’un naturalisme nauséeux). Mais puissante. Tout comme LE LAUREAT, le film se termine dans un bus, mais de manière plus noire encore, mettant en évidence une certaine filiation thématique…

La chanson emblématique de MACADAM COWBOY est la reprise de EVERYBODY’S TALKIN’ par Harry Nilsson. Au départ, j’avais prévu de la placer en bonus dans la deuxième partie de l’article dédié au folk rock américain. Elle a finalement trouvé sa place ici.

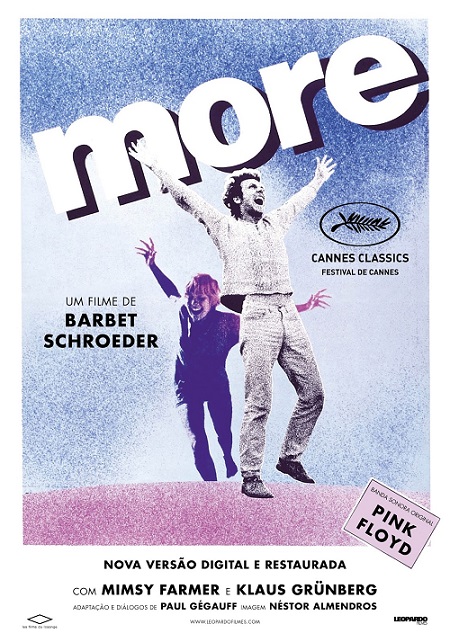

MORE (1969)

© Les Films du Losange

On l’a vu, 1969 marque la fin du mouvement hippie. Il n’est donc pas étonnant d’y trouver autant de films qui en parlent. Pour autant, MORE, réalisé par le français Barbet Schroeder, est le premier avec LES CHEMINS DE KATMANDOU d’André Cayatte (sorti un mois avant), à le faire de manière aussi directe.

Le pitch : Stefan, jeune allemand fraichement diplômé, part à l’aventure en stop et arrive à Paris sans le sou. Lors d’une soirée dans un appartement, il tombe amoureux d’Estelle, une américaine charmante. Celle-ci l’invite à la rejoindre à Ibiza la semaine suivante. Malgré les conseils de son ami Charlie, qui lui recommande de se méfier de la jeune femme, Stefan s’y précipite. Sur place il retrouve Estelle, logée par un compatriote allemand plus âgé que lui, au passé trouble. Alors que les deux amoureux cherchent à s’isoler dans l’île, Estelle initie Stefan à l’héroïne. D’abord réticent, le jeune homme devient rapidement accroc…

Sans ambiguïté, le film met en scène, de manière presque documentaire, l’impasse du mouvement hippie, cristallisée par l’usage des drogues dures. Au départ intimement liée à la liberté sexuelle, la drogue, qui avait commencé par libérer les esprits, finit par les détruire.

L’idée de réunir le jeune Stefan, hippie fraichement converti, et l’un de ses compatriote plus âgé qu’on devine rapidement être un ancien nazi en fuite, invite à la réflexion : En mettant face à face nazisme et mouvement hippie, Schroeder et son scénariste Paul Gégauf (fer de lance de la Nouvelle Vague) cherchent à montrer que deux idéologies (et deux générations) opposées peuvent connaitre la même impasse et le même destin funeste.

Si dans un premier temps la génération hippie avait recherché, à travers l’herbe et le LSD, l’exaltation et la communion de manière festive, c’est, avec l’arrivée des opiacées, la fuite qui semble être désormais l’objet de ses préoccupations. Un peu comme si quelque chose avait, entretemps, pourri à l’intérieur du fruit. Ainsi, après avoir brièvement cherché à reconstruire le monde, voilà que les mêmes personnes s’employaient à s’autodétruire…

Afin de donner un air plus vrai que nature à son projet, Barbet Schroeder s’entoure de figurants puisés directement dans la communauté hippie européenne. Le succès du film, qui profite pleinement des splendides paysages d’Ibiza, déclenchera paradoxalement un attrait considérable pour un lieu qui deviendra, au fil du temps, indissociablement lié à la fête et à la drogue. Le public n’aurait-il rien compris au message ?

MORE est un film déprimant et désenchanté. Il cherche à montrer l’horreur qui se dissimule derrière la fascination malsaine de la jeunesse pour la décadence. Rien qui donne envie de faire la fête…

La BO a entièrement été écrite et composée par Pink Floyd. On va en écouter un extrait. A noter que Barbet Shroeder tournera peu après un autre film avec une BO de Pink Floyd : LA VALLEE, également consacré aux limites des projets de nos bons hippies…

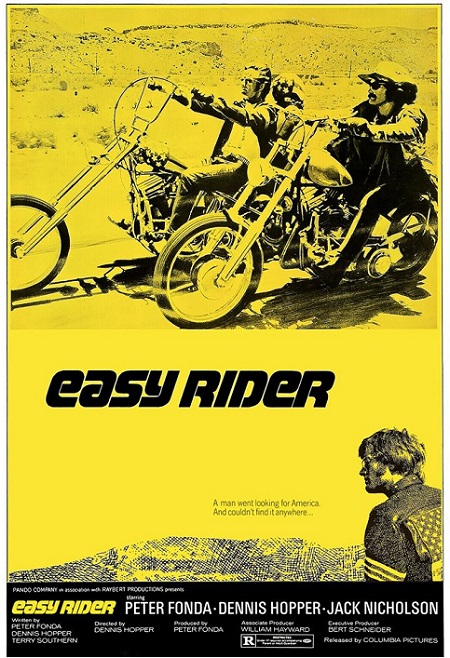

EASY RIDER (1969)

© Columbia Pictures

Le pitch : Wyatt et Billy (Peter Fonda et Dennis Hopper), deux motards trentenaires épris de liberté qui vivent plus ou moins en vendant de la drogue, décident de traverser les États-Unis depuis Los Angeles jusqu’à la côte-est, afin de se rendre au Carnaval de la Nouvelle-Orléans. Sur la route, ils font de nombreuses rencontres. Si au départ ils sont comme des poissons dans l’eau au contact de la jeunesse hippie, ils le sont nettement moins avec les rednecks réactionnaires au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans l’Amérique profonde…

EASY RIDER est un peu le pendant opposé des films précédents puisqu’il célèbre l’un des principaux éléments de l’idéologie hippie : la liberté. Tout le film n’est que réflexion sur cette notion, qui semble diviser une société avec d’un côté ceux qui la recherchent, l’idéalisent, la fantasment, et de l’autre ceux qui la refusent, la craignent et la combattent.

On le sait bien : Plutôt que de remettre en question le sens de leurs propres valeurs, les populations préfèrent le plus souvent s’y accrocher. Dès lors, la liberté devient un danger pour des personnes auxquelles on vient démontrer que leurs valeurs ne sont pas les bonnes et qu’il faut tout revoir à zéro.

Tout le monde rêve de liberté. Mais comment réagiriez-vous si on vous disait que la solution consiste à renoncer à tous vos acquis, ainsi qu’à toutes les valeurs qui sont les fondations de votre existence ? Comment réagiriez-vous si on vous expliquait que votre vie n’est qu’illusion et imposture ?

La métaphore est claire : En déplaçant ses héros d’ouest en est, le film démarre du lieu de naissance du mouvement hippie, lequel, lorsqu’il tente de se diffuser dans le reste du pays (et du monde), se heurte à une forte résistance.

Réalisé par un Dennis Hopper en roue libre, proche de la communauté hippie qu’il fréquente dans le milieu musical de Laurel Canyon avec Peter Fonda et Jack Nicholson, EASY RIDER illustre la thématique par une nouvelle impasse : en choisissant son camp (celui des hippies), il semble néanmoins admettre que l’idéal de liberté prôné par l’Amérique ne débouche que sur une nouvelle aliénation : l’aliénation de l’autre.

Dépeignant les américains réactionnaires de l’Amérique profonde comme des bouseux incultes, haineux et violents, il démontre que l’idéal de liberté jadis recherché par les pionniers a débouché sur sa pire contrepartie : Une société sclérosée.

Les années 50 avaient célébré la victoire de la société de consommation, aliénation ultime de l’homme moderne. EASY RIDER dénonce ainsi l’hypocrisie de certains américains qui considèrent le port d’armes à feu comme fondement de cette liberté, quand c’est avec le bout de leur canon qu’ils tentent d’exorciser l’idée qu’ils sont totalement aliénés…

Au milieu de ce choc des cultures, le personnage de George (Jack Nicholson, génial) symbolise le chainon manquant entre les deux parties puisque, avocat dans le civil, il passe le reste de son temps à s’enivrer et à se rebeller contre la pudibonderie de son héritage. Il est ainsi à la fois respecté pour sa position sociale, et détesté pour ses actes inciviques. Il n’y a réellement aucune place pour lui dans ce monde.

Même s’il défend l’idéologie prônée par les hippies, le film n’en dépeint pas moins la chute. Plus précisément, il s’impose comme l’illustration de sa mise à mort par un monde qui ne veut pas de ce changement.

Avec 350 000 dollars de budget pour 60 millions de dollars de recettes, EASY RIDER s’impose comme le fer de lance du Nouvel Hollywood. Il lance la mode du road-movie et consacre la légende de la Route 66. Sa devise, « Sexe, Drogue & Rock’n roll », deviendra aussi hype que sa BO. Le titre emblématique du film est le BORN TO BE WILD de Steppenwolf. On l’a déjà entendu dans ce TOP 10. Mais ici, on lui ajoute les images du film et un bonus (en intro) : le génial THE PUSHER du même groupe !

ELECTRA GLIDE IN BLUE (1973)

© United Artists, MGM

Le pitch : Motard de la brigade routière de l’Arizona, John Wintergreen est un excellent professionnel qui mise tout sur sa foi en son pays et en sa profession, dont il loue chaque jour la rigueur et les valeurs fondatrices de justice et d’impartialité.

Lorsque l’inspecteur Harvey Poole de la criminelle propose à John de le prendre sous son aile, c’est le rêve du jeune motard qui se réalise. Mais il déchante rapidement en découvrant que dans toutes les strates de la hiérarchie, les valeurs auxquelles il croit sont systématiquement bafouées.

Parallèlement, son enquête le mène aux abords d’une communauté hippie que la police se plait à humilier dès que l’occasion se présente…

Tout comme le sera UN JUSTICIER DANS LA VILLE, réalisé un an plus tard, ELECTRA GLIDE IN BLUE fut en son temps fustigé et taxé de film réactionnaire célébrant l’autorité expéditive, y compris au festival de Cannes, où l’on avait ovationné EASY RIDER cinq ans plus tôt. En prenant comme héros un flic au cœur du Nouvel Hollywood, le film était totalement à contre-courant. Cela suffisait pour que le public bien-pensant du début des années 70 se mette à crier au loup fasciste…

Longtemps incompris, le film de James William Guercio, producteur de disques rock dont il s’agit de l’unique incursion dans le monde du cinéma, connait heureusement depuis peu une réhabilitation croissante.

Si au départ ELECTRA GLIDE IN BLUE peut donner l’impression d’être le miroir inversé d’EASY RIDER, les flics musclés et réacs remplaçant cette fois les hippies placides et libertaires, le discours est pourtant extrêmement proche, sinon similaire.

Inspiré d’un fait divers sur le meurtre d’un motard commis par un hippie, le film n’a d’autre projet que de dénoncer le basculement de l’Amérique au tournant des années 60 et 70 vers la mort de ses idéaux. Il montre la fin du rêve américain en opposant les deux faces de sa nation, qui ne ressemble plus du tout à celle qui faisait l’apanage des traditionnels westerns. Dans UN JUSTICIER DANS LA VILLE c’était la bourgeoisie contre la plèbe, l’intelligentsia contre les bouseux. Ici ce sont les flics contre les hippies, les reacs contre les libertaires. Tout comme UN JUSTICIER DANS LA VILLE, le film montre qu’aucune strate de la population n’est à l’abri de l’autre, aucune n’ayant le monopole du bien et du mal.

Impartial et incorruptible, John Wintergreen est seul au monde au milieu de ce marasme. Ni d’un bord ni de l’autre, entre les flics violents, réacs et racistes et les hippies crasseux, marginaux et dealers, il erre à des années lumières des idéaux avec lesquels il a construit sa foi en l’Amérique. Le cowboy solitaire de la mythologie américaine a donc bien changé pour que cette solitude soit aujourd’hui liée à la perte de ces idéaux fondateurs…

ELECTRA GLIDE IN BLUE montre finalement l’après-EASY RIDER : En refoulant immédiatement cette alternative, en refusant le changement que lui proposait sa contre-culture et en le rejetant violemment, l’Amérique entière s’est écroulée avec lui…

Enfin le hippie, jadis une fleur dans la main et un joint dans l’autre, a troqué la première pour un flingue puisque le monde de la drogue l’y a conduit au final. Charles Manson et ses disciples n’étaient donc pas des exceptions…

Nous n’avons pas la place ici de disserter sur les formidables qualités formelles du film, Guercio, novice en matière de technique cinématographique, s’étant intelligemment débrouillé pour obtenir la participation des meilleurs techniciens de la profession. Nous insisterons seulement sur la somptueuse photographie du chef opérateur Conrad Hall qui, contre son gré (il souhaitait quant à lui se détourner des belles images qu’il associait à un cinéma hollywoodien obsolète), nous offre toute la série de plans sublimes sur la Monument Valley dont rêvait le réalisateur…

Le personnage principal du film est interprété par Robert Blake, futur héros de la série TV BARETTA, dont le dernier rôle sera celui du mystérieux bonhomme flippant dans le LOST HIGHWAY de David Lynch…

Comme pour affirmer qu’il s’agit d’une œuvre éminemment personnelle, la BO est assurée par Guercio himself, musicien et producteur notamment du groupe Chicago. C’est Terry Kath, guitariste du groupe qui co-écrit et interprète la chanson du film.

M*A*S*H* (1970) -Bonus !

Générique d’ouverture

Nous nous étions arrêtés en 1973 avec ELECTRA GLIDE IN BLUE. Nous allons refaire un petit bond en arrière et repartir en 1970, l’année de la sortie de M*A*S*H*.

Le pitch : Nous suivons le quotidien de quelques chirurgiens américains (interprétés par Donald Sutherland, Elliot Gould et Tom Skerritt) mobilisés lors de la guerre de Corée. Extrêmement compétents, nos soigneurs n’en sont pas moins délurés et réfractaires à toute autorité…

Bien que le sujet du film soit celui de la guerre de Corée, personne n’est dupe : On parle bien, entre les lignes, de celle qui est contemporaine de la sortie de M*A*S*H*, à savoir celle du Vietnam, indissociable du mouvement hippie et de ses revendications. Les joyeux drilles que le film met en scène, à savoir son trio de médecins déjantés, sont par ailleurs clairement identifiables à des hippies, lesquels ne pensent qu’au sexe, à la fête, à la défonce, et à contester l’autorité et les valeurs de pudibonderie dès qu’elles se présentent.

Antimilitariste en diable (anticlérical aussi), le film de Robert Altman est par ailleurs une satire sociale d’une causticité encore jamais vue sur un écran. Ici, point de gentil et de méchants, la guerre n’est jamais montrée, mais tous les protagonistes sont des êtres humains dépassés par les événements, confrontés à l’absurdité d’une époque avec laquelle ils préfèrent prendre leurs distances et jouir du moment présent. Une atmosphère de fin du monde ou, à tout le moins, d’une fin d’époque qu’il est bon de noyer, tant qu’à faire, dans les abus et le délire. Thématique que l’on retrouvera dans le LAS VEGAS PARANO de Terry Gilliam.

Par rapport aux autres films de la sélection, M*A*S*H* offre à la fois une respiration et une rupture. Il ne dépeint pas son regard désenchanté sur le monde par le drame et l’horreur mais au contraire par la farce et le burlesque. Pour autant, c’est un film charnière important, qu’il est très intéressant de placer ici, car il permet de bien mettre en valeur toutes les facettes de cet éclairage d’une époque en plein bouleversement par le truchement du cinéma et de la musique.

L’énorme succès du film (Oscar du meilleur scénario et Palme d’or à Cannes) donnera lieu à une série TV de onze saisons, extrêmement populaire, qui se poursuivra jusqu’en 1983.

La BO du film comprend une seule chanson notable mais pleine de sens (dérisoire) que l’on entend lors du générique d’ouverture, qui pose clairement ses intentions antimilitaristes en montrant les hélicoptères venant déposer les victimes des atrocités du combat, et plus tard (dans une version diégétique) lors de la séquence complètement loufoque du suicide du Capitaine Waldowski (sur fond de Cène de Léonard de Vinci !). Le titre de la chanson, SUICIDE IN PAINLESS, offre un trait d’union incroyablement évocateur entre deux scènes aux antipodes l’une de l’autre, dans tous les sens du terme, mettant un accent définitif sur les absurdités de cette guerre !

Nous allons à présent faire une pause. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour la seconde partie de l’article.

MERCI!!

Magnifique article, sur lequel je suis tombé en recherchant des infos sur la chute du mouvement hippie (consécutivement à mon visionnage d’Easy Rider cette semaine!)

Le fond et la forme sont géniaux, suffisamment synthétiques pour être péchus et quand même solides au niveau des références, super, vraiment.

J’adore cette époque, j’ai cherché dans la « fraternité universelle » inhérente à ce mouvement des solutions aux violences, relatives, de mon enfance dans les 80’s. J’ai cru à cette utopie de mes 16 à mes 25 ans je dirai (bref, à partir du moment où j’ai mis le pied dans ce monde du travail au fonctionnement pervers, déshumanisé, et tellement cynique comme tu le décris, aussi, très bien).

Ma porte d’entrée a été la musique, ou plutôt le mouvement psychédélique d’une manière plus large (ah l’ouverture des consciences…), les Floyds et Atom heart Mother, Jimi H et if 6 was 9, les Doors, Santana, Grateful dead… moi aussi j’avais des chemises ‘col pelle à tarte’ à la fin des 90’s, le cheveu long et la boulette dans la poche.

Je me demande ce qu’il serait advenu de ce mouvement si les drogues n’avaient pas inondé les communautés, si des leaders politiques de cette sensibilité avaient émergé (celà aurait-il été seulement possible?) et si un courant, plus conformiste et moins utopiste avait réussi à représenter ce besoin de liberté, de fraternité, d’éveil des consciences? Sûrement que les gardiens du temple auraient également tenter de réfreiner ce vent de contestation, le résulat aurait peut être été moins violent que celui que tu décris?

J’ai lu en travers les commentaires, je ne sais pas si les personnes lisent encore les réponses: pour la prestation de Jimi Hendrix à Woodstock (qui pour rappel s’est déroulé le….lundi matin car les organisateurs avaient bcp de retard), le DVD Jimi Hendrix at woodstock est vraiment pas mal et retranscrit plutôt bien l’esprit également.

Encore mes félicitations et remerciements pour ce gros gros taf !

Merci beaucoup !

Tu trouveras la 2° partie de l’article ici :

brucetringale.com/woodstocks-fall-grandeur-et-decadence-du-mouvement-hippie-en-10-films-et-10-chansons-2-partie/

Il y a également plusieurs articles sur le blog consacrés à Pink Floyd et aux Doors.