Elektra Lives Again par Frank Miller et Lynn Varley (revisited)

Un article de : JP NGUYEN

VO : Marvel

VF : Panini

1ère publication le 4/11/15 – MAJ le 15/05/21

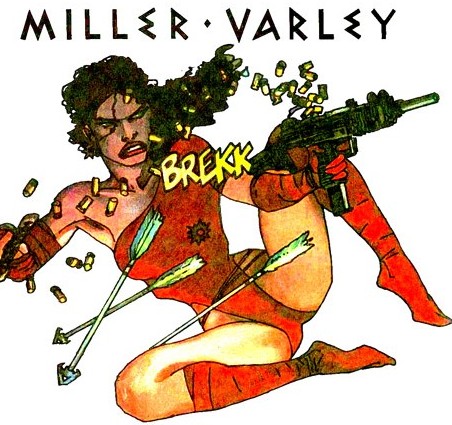

Elektra Lives Again est un one-shot paru en 1990, écrit et dessiné par Frank Miller et mis en couleurs par Lynn Varley.

Déjà chroniqué dans les premiers jours du blog par le maître de céans ici, voici un autre point de vue sur cette œuvre. Il ne s’agira pas de faire une contre-plaidoirie mais seulement d’exposer un certain nombre d’éléments qui font que ce lecteur a davantage été touché par cette histoire que notre blogmestre préféré (-sur le dos la pommade maintenant JP- Ndlr).

Sur une dizaine de jours d’un mois d’avril enneigé à New York, l’histoire raconte les tourments de Matt Murdock, hanté par le souvenir d’Elektra, son amour de jeunesse. Celle-ci était morte pendant le run historique de Frank Miller et Klaus Janson, tuée par l’assassin Bullseye, puis ressuscitée lors d’un rituel célébré par la Main au terme duquel elle fut « purifiée » par l’amour de Matt, qui lui avait transféré une partie de son énergie vitale.

On la quittait alors qu’elle achevait l’ascension d’une montagne, démarrant une nouvelle vie, à l’insu de Matt, qui la croyait définitivement disparue.

Miller effeuille le calendrier tout au long du récit, en insérant soigneusement les dates dans ses cases (ici, en inscription façon pierre tombale), toujours avec la même police de caractère hellénique©Marvel Comics

L’hiver qui s’éternise à Manhattan reflète la mal-être de Matt Murock, ne parvenant pas à faire le deuil de son égérie grecque. Matt est au bord de la folie lorsqu’Elektra revient à New York pour déjouer les plans de la Main, la secte ninja qu’elle avait infiltré puis trahi. La Main s’intéresse d’un peu trop près à Bullseye, qui est retourné en prison, afin d’en faire son futur champion, via une méthode peu orthodoxe, digne d’un marabout africain (assassinat et résurrection par application des mains). L’inévitable confrontation entre les trois personnages laissera deux d’entre eux sur le carreau.

Avec Elektra Lives Again, Frank Miller revisite l’univers de Daredevil, la série qui lui a permis d’accéder au statut de superstar des comics. Son style graphique a évolué depuis ses premiers pas sur Tête-à-cornes et il s’encrera lui-même dans cette histoire, adoptant un trait plus fin et cassant, pour livrer une prestation remarquable, sublimée par la palette de Lynn Varley, sa compagne de l’époque. Un dernier feu d’artifice coloré dans le comics mainstream avant d’aller vider des hectolitres d’encre noire chez Dark Horse sur les planches de sa série Sin City. C’est donc une œuvre charnière, à la fois une lettre d’adieu de Miller à des personnages qui ont fait sa gloire et un terrain d’expérimentations pour un dessinateur recherchant à repousser les limites de son art.

Sur 75 pages, Frank Miller raconte une histoire d’obsession, où le justicier aveugle avance au radar (sic). Il faut dire qu’il manque de sommeil, étant donné que ses nuits sont remplies de cauchemars où il voit Elektra poursuivie par toutes ses victimes passées.

Le récit se situe dans une continuité floue, étant donné que certains évènements du run initial sont évoqués tandis que d’autres sont ignorés (la chute et la paralysie de Bullseye, la « purification » d’Elektra par Matt). Mais qu’importe, Miller plonge son lecteur dans la psychose de Matt Murdock, en narrant son récit à la première personne. Rêve ou réalité ? Dans la continuité ou « What if » ? « Morte ou vivante », Elektra est de retour. En fait, elle semble n’avoir jamais quitté Matt, qui parle parfois d’elle au présent, comme lorsqu’il se recueille devant sa tombe (« I bring orchids. She hates roses. »)

Bien qu’Elektra soit le personnage titre, c’est bien Matt Murdock que l’on suit, dans un chaotique travail de deuil. Murdock et non pas Daredevil, car le héros costumé n’apparaît que dans une poignée de cases, en flashback sur des écrans de télévision. C’est un héros cherchant à se libérer du poids du passé mis en scène par un auteur désireux de s’émanciper des conventions super-héroïques. D’ailleurs, l’album parait en one-shot dans un format européen sous le label Epic de Marvel.

Si Matt délaisse son justaucorps rouge au profit de son costard d’avocat, cette défroque est aussi un déguisement et peu avant l’affrontement final, Murdock brise sa canne d’aveugle et ses lunettes noires. Plus tôt dans le récit, il déambulera sur les toits vêtu d’un simple slip blanc. Dans l’ultime duel, Matt utilisera une simple matraque de policier en lieu et place de son légendaire « billy club ». Autant de signes montrant que Miller tourne le dos à tout le décorum habituel des héros masqués.

La mélancolie, le manque : des adversaires contre lesquels Murdock ne peut lutter avec ses poings©Marvel Comics

L’homme sans peur apparaît comme à la dérive, essayant par tous les moyens d’oublier Elektra sans y parvenir. Il tente de renouer avec Karen Page, occupée sur la côte Ouest par des « films éducatifs », couche avec une cliente du cabinet dans une aventure sans lendemain, tente de résister au sommeil pour éviter de faire des cauchemars ou a contrario de s’assommer avec des cachets pour trouver le repos.

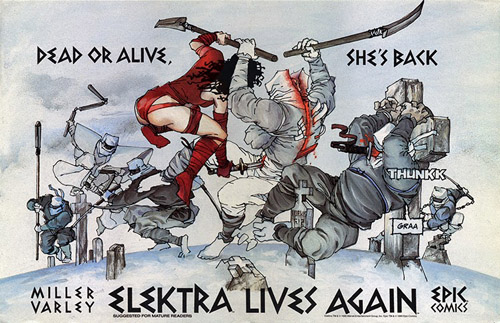

Si Murdock est au creux de la vague, Miller semble, lui, au sommet de son art. Sur certaines pages, on peut encore déceler la filiation avec Dark Knight Returns, avec un découpage reposant sur des variations sur la base d’une grille de 16 cases. Mais Miller utilise aussi un rythme plus lent, avec des planches scindées en deux cases horizontales, pour autant de tableaux conférant au récit un aspect contemplatif, lors même que l’action y est dominante comme dans la séquence où Elektra affronte la Main dans un cimetière enneigé.

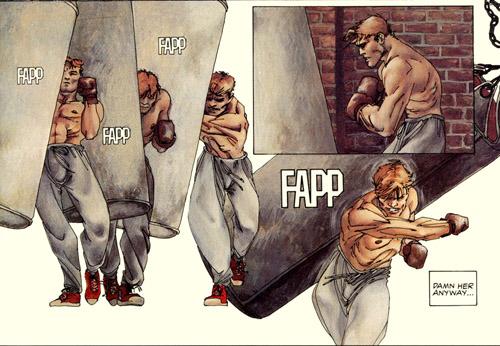

Miller déploie tout son art de la narration séquentielle, que ce soit dans la pleine page où Matt se réveille et descend l’escalier de son appartement ou dans une succession de cases sans bord, dont les images se superposent lorsque Matt tente d’évacuer sa frustration en frappant un sac de boxe. Le punching-bag est loin d’être le seul à subir des violences dans ce récit émaillé de combats, chorégraphiés avec minutie comme autant de ballets sanglants. Elektra, en particulier, fait de la haute couture avec ses ennemis de la Main. Elle leur taille des costards et les rhabille en rouge, faisant perdre à la neige sa blancheur immaculée, dans un décor de stèles plus expressionnistes que réalistes.

Lorsqu’il se confronte à un émissaire de la Main pour un interrogatoire au commissariat, Matt se lance dans un duel psychique quelque peu inattendu. Sur deux pages, Miller exploite à fond l’espace négatif, en ne dessinant que les protagonistes et les barreaux de la cellule. Il choisit ainsi de faire disparaître le plan physique pour faire écho au combat mental que se livrent les deux adversaires.

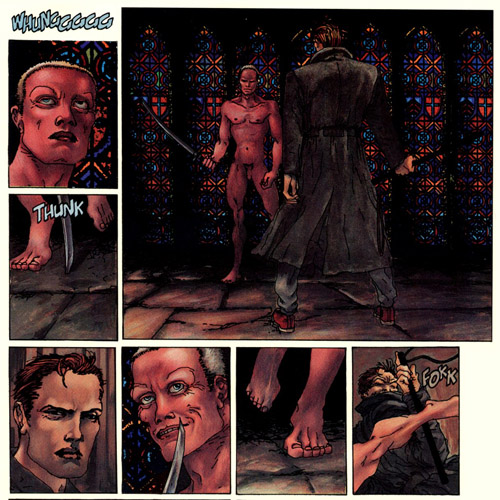

Le duel final est assez surprenant. Il se déroule dans le cadre somptueusement rendu d’une église et Miller renonce à la voix off de Matt Murdock pour tout laisser passer par le seul dessin. De la jubilation sadique de Bullseye à la froide détermination teintée de lassitude de Matt, les regards que se lancent les adversaires sont particulièrement évocateurs. Bullseye se trouve dans le plus simple appareil et sa nudité semble faire écho à la pureté du mal qu’il incarne. En face, Elektra est déguisée en nonne (ce qui n’est pas sans rappeler Sœur Maggie, la mère de Matt, que Miller avait introduit dans Born Again) mais son costume est souillé du sang des blessures que Bullseye lui a infligé. Enfin, Matt est dans une tenue civile décontractée, en imperméable et converses rouges. Il préfigure le Dwight de Sin City.

Mais je ne voudrais pas réduire l’œuvre à une succession de combats bien mis en images. Elektra Lives Again est une œuvre marquante dont on retrouve l’influence dans des opus ultérieurs du diable rouge. La scène du confessionnal au début de l’histoire en inspirera d’autres dans le run de Kevin Smith et dans la série Netflix. L’idée de la résurrection de Bullseye sera recyclée dans Shadowland… Yukito Kishiro, mangaka et grand fan de Miller, rendra dans sa série Gunnm un hommage au duel dans le cimetière. Et bien sûr, cette œuvre influencera Miller lui-même, étant donné qu’elle contient les germes de Sin City, tant au niveau du graphisme (Matt ressemblant tour à tour à Dwight ou Marv, certaines planches faisant la part belle au clair-obscur) que du scénario (un « héros » obsessionnel à la limite de l’aliénation, les dialogues d’Elektra aussi nombreux que ceux de Miho).

Mais l’œuvre elle-même dégage une atmosphère particulière, une ambiance onirique liée à la confusion mentale de Murdock, où la frontière entre rêve et réalité est ténue. La conclusion est d’une simplicité biblique mais sonne pourtant juste. Ce n’est pas Elektra qui hantait Matt mais lui qui ne la laissait par partir. En acceptant de se détacher de son souvenir, Murdock trouve l’apaisement.

Malgré les apparences, Elektra Lives Again n’est pas vraiment un récit auto-contenu. Il ne s’apprécie pleinement que dans la perspective du run de Miller et Janson sur Daredevil, voire dans celui de Miller et Mazzucchelli. C’est en quelque sorte le chaînon manquant entre ces deux périodes de l’histoire du justicier aveugle, la détresse morale de Murdock augurant sa dégringolade dans Born Again. C’est la Coda de Miller sur ses personnages, son dernier baroud d’honneur (je considère que dans « Man Without Fear« , la magie n’est plus vraiment là et que c’est davantage un travail de commande…).

Mais même avec cette approche, cette histoire ne plaira pas forcément à tout fan de DD. Comme certains cocktails, il possède un goût prononcé qui ne convient pas forcément à tous les palais. Pour ma part, je trouve les planches magnifiques, les scènes d’action hypnotisantes et la thématique du deuil et de la perte plutôt bien explorée. Dans un Manhattan enneigé, la sécheresse du trait et de la prose de Miller évoque celle d’un whisky à forte personnalité, adoucie par les couleurs soyeuses de Lynn Varley aussi subtiles qu’un vermouth rouge italien. Et le bitter ? C’est l’amertume de Matt Murdock, devant la perte qu’il n’arrive pas à surmonter, et aussi un peu celle de ce lecteur, qui ne croisera plus jamais le duo Miller-Varley à un tel niveau.

Si on préfère voir le verre à moitié plein, on peut toujours se dire que contrairement aux cocktails, les comics peuvent se lire, relire et re-relire… sans modération !

Parfois ma femme me traite de psychopathe et parfois je me demande si elle n’a pas raison : je me suis pris la version Giantsize qui est sortie récemment… Ca m’en fait quatre dans cette collection, c’est la première fois que je connaissais la bd.

Rien que pour le titre de cet article : parfait.

Belle prose pour un comics d’exception.

« ce lecteur, qui ne croisera plus jamais le duo Miller-Varley à un tel niveau » Je remets une pièce dans le juke box comme un prince : Et 300 du même duo. Varley y est exceptionnelle.

@Fletcher : merci !

Bon, comme le temps passe et que, depuis la parution initiale de cet article, Prince nous a quitté mais sa disco est devenue légalement accessible sur le net :

https://www.youtube.com/watch?v=ikZgBhSMSUM

On est des grands fans (surtout Madame Arrowsmith) de l’oeuvre de Prince et Sometimes it snows in April est ma chanson préférée de son répertoire.

C’est balaise, encore une foi !

J’ai beau avoir un avis critique sur mes lectures, ça ne prend jamais cette forme-là, pleine d’interprétations criantes et de constatations sensées : tout ce que je peux faire pour tenter d’expliquer ma caution ou mon rejet, c’est décortiquer les raisons ayant suscité ceux-ci, alors qu’ils ne sont vraiment que la conséquence -complètement spontanée !- de ma réaction émotive…

Passionnant, la mise en évidence de la démarche de Miller, qui témoigne de son abandon du genre Super-Héroïque à travers le deuil de son personnage principal ainsi que d’autres éléments de scénario pointés dans l’article : une fois ces derniers désignés, ils deviennent assez manifestes !

J’espère voir, grâce à toi, ma lecture enrichie, la prochaine fois que je tournerai les pages somptueuses de ce magnifique album.

Et ça, c’est le résumé de mon ressenti, longtemps après les premières lectures… Pas très perspicace, hein ! Juste spontané.

« C’est un peu le surf sur la vague du succès, cet album-là.

On ne peut pas en vouloir à Frank Miller, en même temps : il devait absolument vouloir dire encore plein de trucs sur ce personnage emblématique de sa carrière. Il y a un véritable effort de découpage -la montée d’escaliers, sans interruptions de cases, alors qu’effectivement les personnages avancent ! Pas mal du tout. L’ajout des couleurs peintes de Lynn Varley donnent aussi quelques jolis résultats : la glace qui se brise en soulignant la courbe du câble sur lequel virevolte Daredevil, par exemple.

Alors oui : c’est un peu facile de nous refourguer cette pauvre Elektra, même pas tranquille dans l’au-delà ! Le concept originel était déjà bien excitant mais, évidemment, après la refonte extraordinaire du personnage dans « Elektra Assassin », qui faisait tout soudain de la « simple » Ninja une sorte de X-Woman parée de tout un tas de capacités para-normales, son élimination dans la série qui l’avait vue naitre devait lui sembler un beau gâchis, tant ces « nouvelles » dispositions auraient pu nourrir des pages et des pages d’intrigues passionnantes.

Ce sursaut créatif sous forme d’album n’est cependant pas du temps perdu, puisqu’il permet à Frank Miller de libérer un peu Matt Murdock du poids du manque et, si on y est sensible, de se permettre une expérimentation un poil différente dans son éternelle recherche graphique, plus axée ambiance -ça bouge moins que d’habitude -mais sans que ce soit un obstacle à la lecture.

Peut-être un caprice de la part de l’auteur, mais pas mal réussi ; et honnêtement justifié par la conclusion du mythe. ».

Oh, merci pour le retour (sur une histoire de retour) !

Cet album-là n’est pas du goût de tous et il n’y a pas de bon goût universel. Bruce ne l’avait d’ailleurs pas apprécié mais il m’avait laissé écrire ma critique, plus positive, qu’il en soit encore remercié.

Entre le titre de l’article en hommage à Prince et ma conclusion filant la métaphore du cocktail Manhattan, c’est un de mes articles préférés car je pense que je n’y déblatère pas trop de conneries, tout en le faisant à ma manière…

… Pas de conneries à l’horizon. ^^