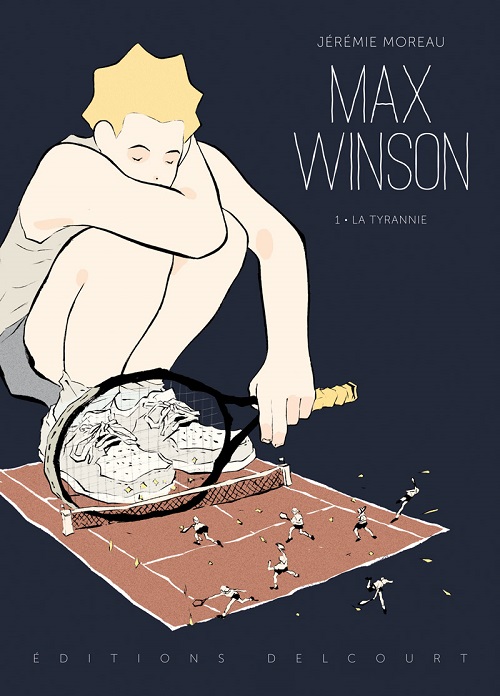

Max Winson par Jérémie Moreau

VF: Delcourt

Max Winson est un roman graphique écrit et dessiné par Jérémie Moreau publié en deux parties chez Delcourt.

Attention ! De nombreux spoilers risquent de franchir notre filet de mots laudateurs.

Mazette ! A peine sorti de la tragi-comédie de Naoki Urasawa (Happy !) où une jeune fille devenait championne de Tennis pour payer les dettes de son frère et éviter le trottoir, on embraye avec cette jolie BD ayant encore le tennis comme arrière fond (de court). A priori, rien ne rapproche l’histoire de Max Winson de la douce Miyuki Umino. Et pourtant…

Notre héros, lorsque l’histoire commence, est un jeune homme d’une vingtaine d’années. Max est riche, célèbre et beau comme un Dieu. Il est aussi et surtout un champion de Tennis n’ayant jamais connu la défaite. Tout à sa philosophie de gagneur, il écrase ses adversaires sur le court, sa technique annihilant tout plaisir du jeu. Les sponsors sont ravis, Max est l’idole des masses et érigé quasiment en modèle économique à suivre pour aussi bien pour les cols blanc que les bleus. Jusqu’au jour où une interview menée par une jeune journaliste chevronnée le questionne sur sa culpabilité de ne laisser aucune place à l’autre ni sur le terrain, ni dans sa vie.

C’est le début d’une remise en cause de ce jeune champion qui se souvient à peine de ses adversaires, ne sait plus où ranger ses trophées et n’a aucune vie sentimentale ou amoureuse.

En moins de deux volumes, Moreau propose une histoire à la fois convenue et atypique. Stéréotypée et attachante. Toutes les critiques habituelles de l’individualisme, du culte de la performance et du gagneur sont là. Les hommes d’affaires sont pourris, les photographes homos et les secrétaires superficielles et légères.

Il y a aussi des raccourcis parfois faciles et peu réalistes: Max Winson, tout à sa rédemption disparaît pendant 6 ans, redécouvre le sens de la vie, et entraîne un gamin qui va devenir son rival. Tout ceci, sans l’ombre de soucis financiers, matériels ou l’ombre d’un procès des sponsors qu’il jette du jour au lendemain.

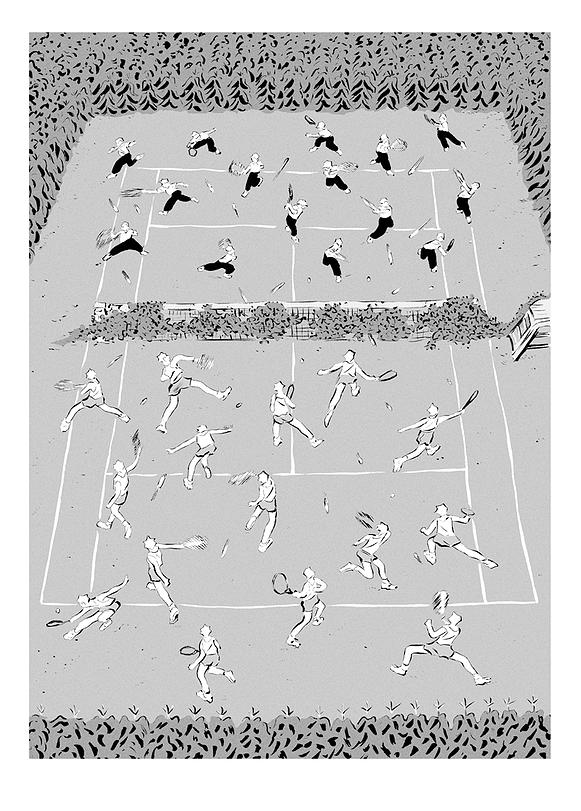

Et là reviennent les points communs avec Happy ! Si le lecteur est venu chercher ici une description sociologique et réaliste du monde du Tennis, il restera en fond de court. Max Winson est d’avantage portée sur la fantaisie, la rêverie et la poésie. Cette dimension allégorique du récit est d’abord évidente via le dessin de Moreau. Ceux qui ne jurent que par le Last Man de Bastien Vivès seront en terrain conquis. Nous sommes ici dans du manga à la française. Les courbes sont douces, les cheveux hérissés, les échanges sur le court tout en énergie (mais finalement secondaires par rapport à l’intrigue principale). La coupe en étoile des cheveux de notre héros n’est pas sans évoquer celle du Petit Prince. Max en a l’innocence lunaire et rappelle aussi parfois Tintin. Un être parfait en tous points que l’imperfection des autres vient bousculer. Comme, tiens !, Miyuki Umino…..

Du haut de sa tour d’Ivoire, Max est un être qui ne réalise pas le pognon fait sur son dos, le culte monstrueux qu’il suscite comme les souffrances que ses victoires produisent sur ses adversaires humiliés. Voire pire. Car Moreau ne manque pas d’égratigner la symbolique perverse des champions de pays totalitaires où perdre est passible de mort.

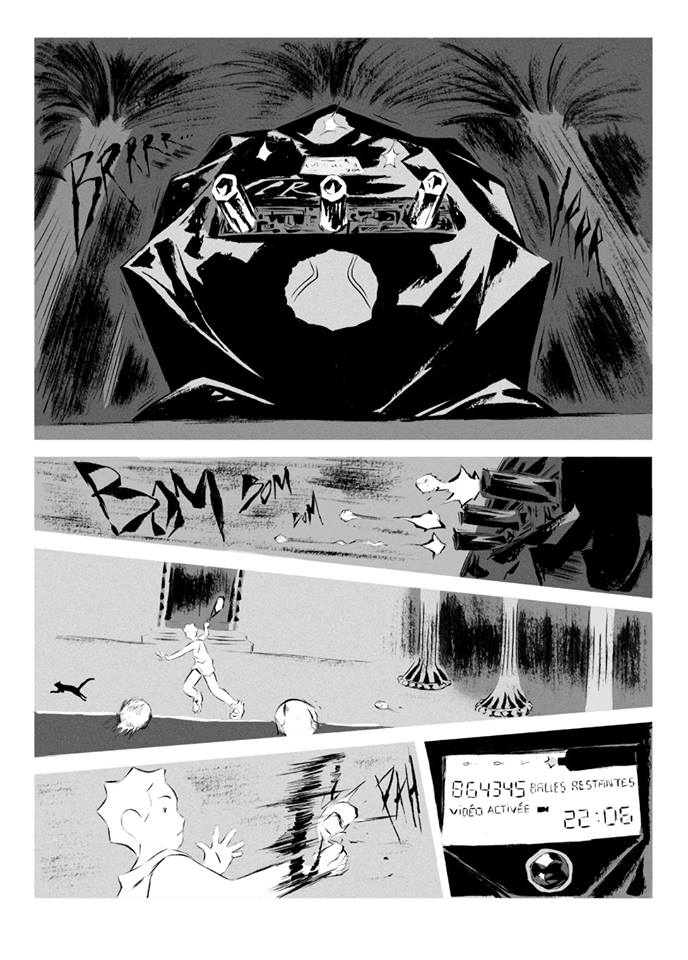

C’est ce parfum de folie qui fait de Max Winson une lecture tout à fait charmante. Comme Bruce Wayne, Max vit dans un manoir avec pour seul compagnie un majordome et un père complètement fou. Après les compétitions, il s’entraîne immédiatement jusqu’à succomber de fatigue. Son lanceur de balles mécanique se transforme alors en lit pliable lui permettant de s’endormir sur le terrain. Avec un design digne de la Bat-Mobile !

Bien sûr, Max Winson n’est pas un comics de Super Héros. Il n’empêche que l’esprit y est parfois. Un peu comme lorsque Max embauche un entraîneur dingue qui souhaite lui enseigner la capacité de jouer quelque soient les conditions. Pour ce faire, Moreau invente des conditions complètement délirantes en inventant un court en forme de vagin géant permettant à Max de travailler sa concentration sur ses pulsions sexuelles. Ou d’imaginer de lui faire travailler son ouïe façon DD au cas où il perdrait la vue lors d’un match. Ou amputé d’un membre. C’est le Joker qui entraînerait Bruce Wayne !

Le premier tome consacré à dilapider la fortune de Max pour tenter de contrôler l’incontrôlable fait montre d’une ironie subtile. A force d’anticiper tout ce qui pourrait ruiner la carrière de Max, son entraîneur tout à sa mégalomanie furieuse le laisse sur la paille ! C’est pourtant cette perte de contrôle qui amènera notre héros à prendre conscience de l’absurdité d’enchaîner victoire sur victoire.

Cette perte de contrôle sera aussi associé à une femme: Pia, la journaliste. En quelques traits rappelant parfois les actrices du cinéma muet, Pia incarne la réalité, la femme qui va remettre au monde notre héros. A la fois, mère, amie et amante, son rôle aurait certainement pu être plus étoffé. Impertinente et maline, elle fait les frais de l’ellipse dont nous parlions tout à l’heure où l’on peine à imaginer qu’elle ait attendu 6 ans que lui revienne son champion. Tout comme elle lui sacrifie sa carrière et sa sexualité. Dommage, car toute les scènes où elle apparaît font mouche et ne sont pas sans rappeler une Kirsten Mc Duffy, la girlfriend de Daredevil qui ne s’en laisse pas compter.

La deuxième partie, plus introspective est aussi parfois bancale. La brève rencontre d’un père de substitution qui meurt juste au moment opportun n’évite pas les clichés dramatiques chers à Naoki Urasawa justement. Mais encore une fois, Moreau compense cela par une vraie profondeur poétique tel que la comparaison entre le tennis et une conversation: un échange entre deux individus, une fusion de deux existences, qui dure aussi longtemps que le plaisir le permet. En imaginant un échange de balle qui ne finirait jamais, au détriment du spectacle, Moreau invente de véritables instants de grâce livrant une conclusion de toute beauté.

Plus concentré sur les sensations que la compétition, Jérémie Moreau, utilise comme Urasawa la métaphore sportive comme la finalisation de l’accomplissement humain de son héros. Comme Sabrina Nikolovic de Happy !, la perfection de notre héros l’a confortablement paralysé. Ses matchs l’ont engourdi dans un confort l’ayant isolé comme le Pink de The Wall hors le monde, hors les autres.

Il ne s’agira plus pour lui d’avoir mais d’être. Être avec soi et les autres. De jouer avec et non contre l’autre. Voilà qui achève de faire de ce Max Winson une parabole humaniste un peu rococo mais d’une insolente légitimité. Une belle montée au filet d’un auteur plein d’imagination et doté d’un vrai sens de la mise en scène qui fait le break dans notre ultra moderne solitude.

Superbe. Je suis fan. Je vais essayer de lire cela au plus vite. Le côté petit prince adulte est charmant, le trait doux semble aérien. Merci pour cette découverte.

Punaise, tu vas postuler à l’Equipe après celui-là, tu t’es fait plaisr dans l’utilisation du vocabulaire tennistique. J’aime bien Max Winson, en particulier pour ses qualités de mise en scène que tu as souligné. Comme pour Bastien Vivès, que tu cites ici et dont la parenté dans le trait saute aux yeux, on sent l’influence de la lecture des mangas et des comics chez ses jeunes auteurs, et le fait qu’il a travaillé dans l’animation auparavant contribue souvent à ce sens du mouvement chez Jérémie Moreau.

Il avait auparavant signé le dessin du « Singe de Hartlepool » sur une histoire du scenariste en vogue (à raison) Wilfrid Lupano. Le Singe te plairait probabalement beaucoup, Bruce. C’est un récit sur le racisme basé sur une histoire réelle improbable.

Bon, le tennis, moi, ça m’intéresse autant que que la Bourse…

J’ai lu « Le Singe de Hartlepool ». J’ai trouvé le scénario brillant mais le dessin clairement pas à la hauteur (j’en avais écrit un commentaire à ma zone). Je passe mon tour sans regret.

Le dessin ne me fait pas tripper (même si la compo de l’illu de couverture est bien faite). Eventuellement, si je tombe dessus en médiathèque… (ouf, j’ai frôlé la double-faute…)

La lecture de cet article m’a donné une impression très étrange, comme s’il était plus intéressant que la lecture de la BD en elle-même, alors que c’est malhonnête de ma part puisque je ne l’ai pas lue. Je sais bien qu’il n’est pas possible de juger de la qualité des dessins sortis de leur contexte de narration visuelle (j’en ai souvent fait l’expérience), mais ceux-ci ne m’attirent pas, comme d’ailleurs ceux de Bastien Vivès pour Last Man.