Le défi Nikolavitch : Wertham was right ?

Texte de ALEX NIKOLAVITCH

Dessin de MATTIE BOY

Chaque mois, Alex Nikolavitch, traducteur, romancier, essayiste, scénariste et contributeur de Bruce Lit est mis au défi de répondre aux plus grandes énigmes de la culture populaire.

Mon patient, Monsieur Bruce, s’était allongé sur le canapé et dégoisait sur sa vie, son œuvre, son enfance, ses obsessions et la diarrhée qui avait changé sa vie (nothing will ever be the same again) et je l’écoutais d’un air distrait, dessinant des pingouins (évident symbole phallique maintenant que j’y pense) sur le calepin me permettant de faire semblant de prendre des notes, quand il lâcha une question cruciale, m’arrachant à la demi-torpeur qui commençait à m’envahir.

« Dites donc, doc… et si le docteur Wertham avait eu raison ? Et si nos super slips préférés étaient en fait de gros dépravés comme Frank Miller, Garth Ennis et Alan Moore semblent vouloir le démontrer à longueur d’illustrés ? »

Bon, en fait il a pas dit « illustrés », c’est mon grand-père qui parlait comme ça, mais j’ai changé parce que ça permettait une rime foireuse, et je fais ce que je veux, c’est mon article à moi, tu vas faire quoi, hein ? (S’ensuit un quiproquo entre Doc Nikolaï et son lecteur, qui se balancent des bagnoles à la gueule, dégomment le Baxter Building, et se réconcilient autour d’une glace chez Luigi Coletta, le neveu de l’autre et pas plus doué que lui dans sa partie, et du coup s’énervent contre le glacier, ravagent la boutique, la mafia lance une vendetta sur leur face et ça se termine en crossover en 74 numéros, un special et trois annuals le tout écrit par Bendis)

M’arrachant à cette vision d’apocalypse, je réfléchis un instant en mâchouillant le bout de mon crayon, puis je m’arrête parce que je me rends compte que c’est peut-être un poil trop suggestif dans une chronique frappée du sceau ancestral du Comics Code, et je passe en revue les pièces du dossier.

Alors Wertham, qui c’est ? Pour ceux dans le fond qui ne suivent pas, c’est ce psy américain qui, a la fin des années 40, a déclenché une panique morale à propos des comics. Ça se termina par des autodafés, une grosse commission sénatoriale, la chute d’EC Comics et l’instauration du Comics Code dont je parlais encore pas plus tard que ci-dessus, quelle stupéfiante coïncidence quand même.

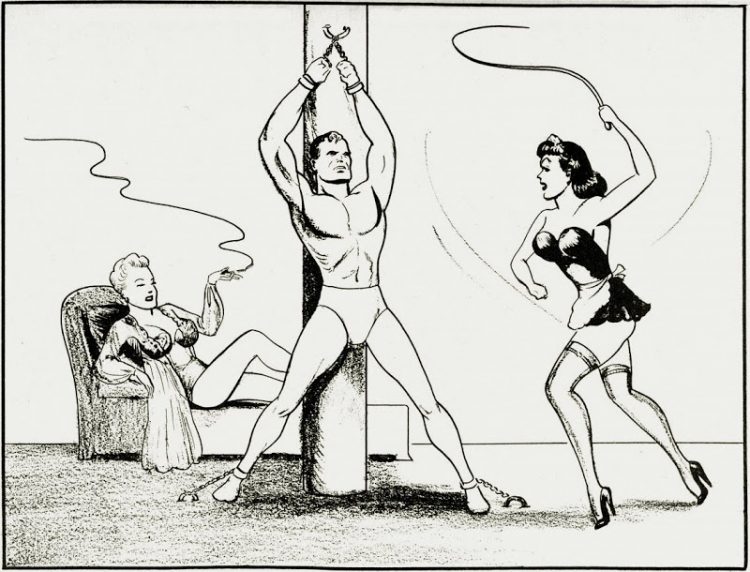

On n’est pas toujours aidé par les auteurs. Ces illus SM avec des personnages ressemblant à Lois et Clark sont bien de la main de Shuster.

©DC Comics

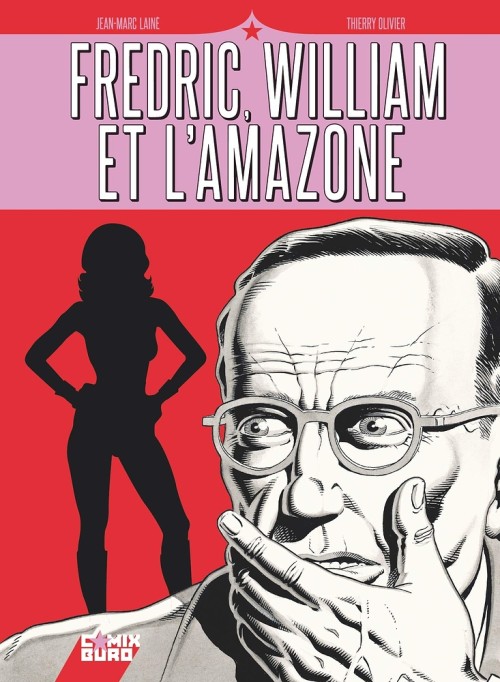

Dans son brûlot Seduction of the Innocent, le bon docteur s’en prenait notamment aux super-héros, dont Blue Beetle (« c’est Kafka pour les petits. »), Wonder Woman, très mauvais exemple qui conduit les petites filles à avoir une mauvaise notion de leur juste place et à sombrer dans le suffering saphisme (Wertham semblait ignorer que Moulton était un confrère et travaillait justement à donner aux jeunes lectrices des modèles féminins positifs, et d’ailleurs j’en profite pour vous annoncer la sortie prochaine, chez Comix Buro, de Fredric, William et l’Amazone, de Jean-Marc Lainé et Thierry Olivier, qui va s’étendre sur ce sujet précis), les rapports douteux entre Superman et Lois Lane, et surtout le triangle amoureux entre Robin, Alfred et Batman (à l’époque, Bruce Wayne traine en robe de chambre dans son manoir et fume la pipe, et il paraît que c’est une preuve accablante).

On peut n’y voir qu’une sorte de vomissure aigrie à la Finkielkraut des mauvais jours (les bons jours, il suit ses propres conseils et il se tait) quand il parle de bande dessinée. Venant de Wertham, qui est tout de même l’expert qui signa un certificat de bonne conduite au serial killer Albert Fish, on peut même faire un procès en incompétence. Les diatribes de Wertham rejoignant celles sur le rock à la même époque, ou plus récemment les royaux délires de Ségolène sur les mangas et les animés ou les bouffées de vitupérations anti rap ou anti jeux vidéos dont nous ressentons encore régulièrement les répliques sismiques. Rappelons qu’un siècle plus tôt, on déconseillait aux jeunes filles la lecture de romans, propres à pervertir les mieux éduquées d’entre elles, et qu’un millénaire plus tôt, l’église jetait l’anathème contre le jeu d’échecs, considéré comme abêtissant.

Pourtant, et revenons à nos Moutons, ou au moins à nos Siegel et Shuster préférés, quoi de moins pervers que ce brave et honnête Clark Kent défendant la vérité, la justice et l’american way ?

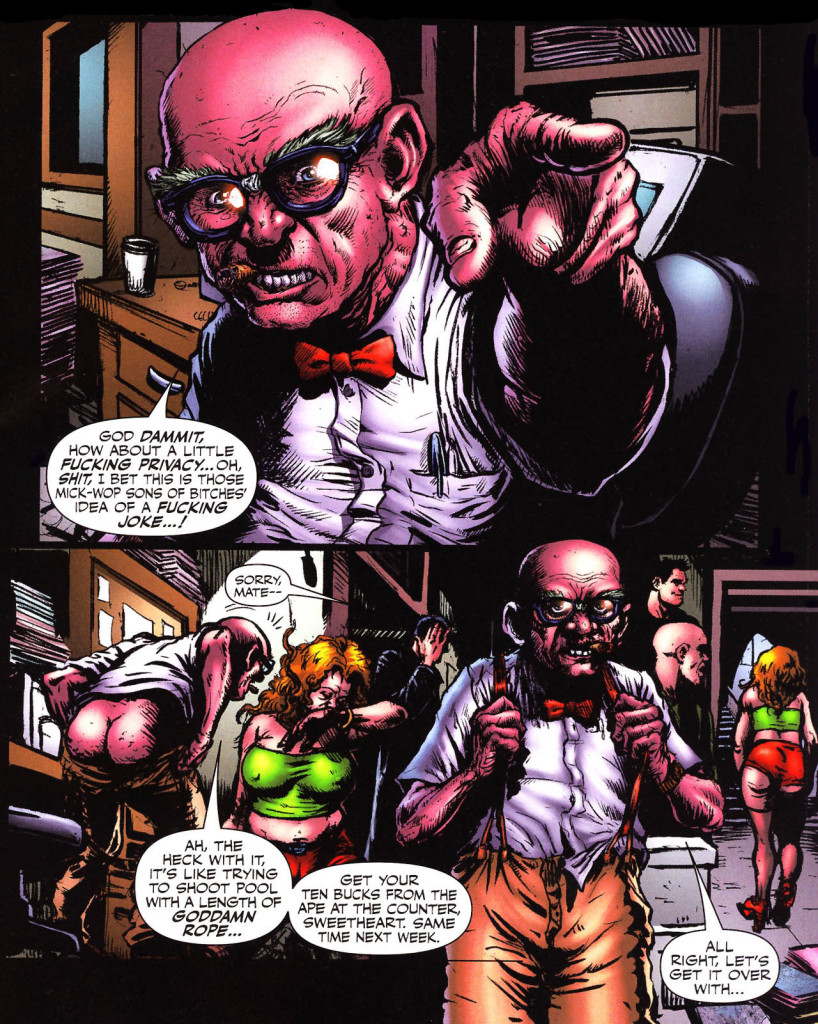

Sauf que nous ne sommes plus aux temps simples de Siegel et Shuster, justement quand Kal-L défendait les valeurs du New Deal rooseveltien. Ils ont changé, les temps. Dennis O’Neil et Oliver Queen ont critiqué la défense du statuquo par les anciennes figures de l’héroïsme, et tout le monde a vite compris que les personnages animés par Englehart, Gerber et Starlin dans les années 1970 étaient, à l’instar du Major Tom, de gros junkies. Watchmen a mis à nu les névroses et psychoses de personnages se grimant pour aller taper sur des « méchants », et pour le grand public, les comics sont devenus « adultes ». Depuis, Marshall Law, Enigma ou The Boys ont exploré le fétichisme et les mécanismes de compensation sexuelles associés au port de masques et à l’usage cathartique de la violence.

Dans ces œuvres, les personnages qui n’ont souvent plus de héros que le nom en viennent à valider les thèses délirantes de ce vieux réac de Wertham.

Il y a là plusieurs mécanismes à œuvre, parfois conscients et parfois pas, et parfois opposés ou contradictoires.

Le premier, c’est le sous-texte présent dans toute création de l’esprit, qui dépend autant de l’air du temps que de la trajectoire personnelle du ou des auteurs. Tous les non-dits, les zone aveugles devenant très visibles avec le recul, les codes de l’époque, les revendications. Et tout cela permettra plusieurs lectures au fil des changements sociaux et culturels. On ne lit plus Don Quichotte comme il a été écrit, ni Germinal, ni Fantastic Four n°1. Les a-t-on d’ailleurs jamais lus comme ils avaient été pensés ? Leurs auteurs eux-mêmes avaient-ils conscience de tout ce qu’ils mettaient dedans ? Je relève les copies dans deux heures.

La deuxième, c’est que parfois, en s’emparant de l’œuvre, ses lecteurs en font le symbole d’autre chose. L’utilisation du masque de V For Vendetta par des manifestants du monde entier s’est totalement décorrélée du comic book d’origine, et véhicule parfois des idées à l’opposé de celles développées par Moore (et n’oublions pas que le masque de Guy Fawkes, dont le barbu de Northampton fait un symbole anarchiste, servait au départ à commémorer l’écrasement d’un complot catholique par le pouvoir protestant).

Pour autant, il n’est pas absurde que Wonder Woman soit devenue une icône lesbienne et SM, ce qui tendrait à confirmer le discours de Wertham sur l’Amazone. Mais l’icônisation est dans ce cas-là l’appropriation d’une imagerie, quasiment au premier degré, dans une perspective positive de représentation des minorités, quand la position de Wertham était négative, polémique et moralisatrice. Pour lui, être lesbienne était une déviance. Mais pour lui, être une femme forte et indépendante était aussi une déviance, et il associe les deux dans son discours. La focalisation des débats sur les aspects sexuels, faciles à polariser et à marginaliser, voire à criminaliser, a toujours permis de faire l’impasse sur les débats de société plus généraux. Rapprocher spatialement dans le discours la femme forte et la lesbienne, c’est juxtaposer et imposer, surtout dans une société conservatrice comme celle de l’Amérique des années 50, une aura d’anomalie. Brocarder les lesbiennes était un moyen d’empêcher l’émancipation de toutes les femmes.

Mais l’appropriation des images va plus loin. Car elle peut passer par un retournement. L’intériorisation de la caricature, ou le détournement de celle-ci pour en faire un étendard, ce sont des phénomènes courants. C’est le troisième point. Tout comme les rappeurs américains se donnent du « nigga », on a assisté dans le cas des comics à une réappropriation du regard extérieur. La volonté est alors de s’affirmer en choquant le bourgeois (et Wertham est l’expression, drapée dans l’argument d’autorité scientifique, de ce mépris bourgeois de ce qu’on ne cherche pas à comprendre), et c’est une démarche qu’on retrouve dans les personnages absurdes aux connotations SM que crée Grant Morrison dans Doom Patrol et Flex Mentallo, par exemple.

Et n’oublions pas que s’émanciper du regard des autres en les renvoyant à leur intolérance, c’est émanciper sa sexualité.

Emanciper les super-héros de la cage bien pensante voulant les cantonner à un divertissement un peu idiot pour les enfants, c’est les rendre adultes, ou au moins les amener à une forme d’adolescence : c’est les porter à cet instant où l’enfant déçoit ses parents de façon délibérée, pour pouvoir se construire indépendamment d’eux.

Vouloir avoir une approche adulte, c’est de toute façon se confronter aux aspects de la vie adulte. Sexualité, renoncements, situations de blocage professionnel, relations tumultueuses, antidépresseurs, pognon, etc. Et dans des sociétés de tabous, c’est aussi se confronter aux tabous sociaux. La part cathartique de toute forme d’art prend ici une dimension qui dépasse l’intime.

En devenant adultes, les comics ne peuvent que choquer Wertham dont le discours est systématiquement infantilisant. L’outrance n’est qu’un moyen parmi d’autres de cette émancipation. La narration sophistiquée en est un autre, tout comme le recours à des références, philosophiques ou littéraires, qui n’ont rien d’enfantin.

Et la lecture outrancière n’est que ça : une lecture parmi d’autres. Constatant que Watchmen a été compris comme un blanc sein permettant à tout un chacun de rendre les comics plus noirs et plus violents, Moore a changé son fusil d’épaule et repris Supreme, puis créé Tom Strong afin de montrer que nos justiciers en collants (ou pantalon beaucoup trop serré, dans le cas de Tom Strong, ce qui revient à peu près au même) pouvaient rester des modèles positifs, à l’instar du Superman vintage avec lequel il avait grandi, et auquel le barbu fou de Northampton doit, selon lui, son sens moral. Mais la violence et la description de névroses dans Watchmen n’étaient que la partie la plus apparente de son propos, soutenu par ailleurs par une narration extrêmement travaillée (et que ses continuateurs ont tenté d’imiter également, avec plus ou moins de bonheur) et l’accent mis sur les conséquences, l’impact qu’ont les super-batailles sur les gens normaux, qui deviennent les victimes collatérales des dévastations.

Dans le cas de Garth Ennis, les outrances de The Boys soutiennent également un discours sur la résilience des humains et l’histoire du genre. Elles sont la mise en avant des tropismes inhérents aux histoires de justiciers costumés, et l’auteur supprime malicieusement l’aspect « justice », ce qui ravale ses « héros » au rang de rock stars à la dérive.

Pat Mills, dans Marshall Law, prend visiblement sur lui de donner délibérément raison à Wertham, sa série pouvant se lire comme un pamphlet contre la figure héroïque elle-même (quand Moore et Ennis, tout en cherchant à démontrer sa nocivité, lui offrent des portes de sortie en posant des vertus rédemptrices comme l’altruisme, la bonté et l’amour). Il est peut-être celui qui semble le plus en accord, finalement, avec les vaticinations du docteur énervé.

Mais comme toujours, quand une attaque se fait à ce point sur le ton de la vitupération, il est indispensable de bien comprendre d’où elle vient, et si sa cible apparente et anodine ne cache pas un objectif plus important. D’où parlait Wertham, quelle était sa vision de la société idéale, voilà ce qui importe. Dans son cadre de pensée étroit, il avait sans doute raison (en mettant de côté la malhonnêteté de sa méthodologie). Mais son cadre n’est, bien heureusement, pas le nôtre.

Un ronflement sonore m’arrache à mes pensées. Je ne parviens pas à réprimer une pointe d’agacement : ah, elle est belle, l’implication de mon patient dans sa thérapie. Je vais le laisser dormir, tiens, je lui facturerai le temps. Y a pas de petits bénefs.

——-

Pourris, corrompus, pervers : lorsqu’on lit le portrait des super-héros chez Moore, Ennis ou Mills, le portait n’est guère flatteur. Et si Frederic Wertham avait eu raison à leur sujet ? Alex Nikolavitch relève un nouveau défi chez Bruce Lit.

Illustation sonore :

C’est passionnant, cet article -mais j’aime aussi beaucoup le ton ! ☺️

Au delà de la validité « morale » de la censure -du point de vue personnellement biaisé d’où la forme qu’elle assume a pu naitre-, on constate évidemment qu’elle force néanmoins toujours l’enrichissement de la pensée des créateurs qui en sont victimes : si les artistes les moins brillants se sont résignés à produire de l’aseptisé sous les carcans divers de l’Histoire, certains davantage concernés par leur vision n’ont eu d’autre choix que de modifier notre appréhension de leurs œuvres en altérant considérablement la formulation de leurs discours, afin le faire « passer » officiellement entre les mailles de ce qui était légalement toléré au moment où ils les créaient. Ce faisant, ils ont transformé nos attentes de consommateurs et, par voix de conséquence logique, se sont retrouvés obligés de se renouveler dans leur art même pour encore enrichir leurs moyens d’expression, afin de ne pas nous perdre en route. J’y vois là un apport sérieux de la censure à la culture, ou en tous cas à sa richesse d’expression.

Dans une autre optique, pour ce qui est de ce médium-ci précisément (le Comic-Book), il y a une sorte d’inquiétude « objective » de la part de ceux qui jugent, vis-à-vis des démiurges au travail derrière ces petits illustrés, et qu’il leur a été très facile de mettre en place publiquement, car s’adressant à l’inconscient collectif social de cette époque-là.

N’oublions pas que l’objet en lui-même, aux origines, n’est qu’un produit de consommation bas de gamme, bon marché (à destination d’une classe ouvrière, donc), sans réelle crédibilité artistique -loin s’en faut-, et que le mépris avec lequel ces illustrés sont considérés rejaillit sur ceux qui les font et/ou les lisent. Sociétalement, quel genre d’individu peut se passionner assez pour ce « passe-temps », solitaire et marginalisant, s’il n’est pas issu d’un milieu favorisé et/ou n’a pas les prétentions d’un « véritable » artiste (un peintre, un décorateur, Etc…) ; et qui pourrait choisir de s’y consacrer avec assez de constance afin d’en faire un gagne-pain, même misérable ?!

Le timide contemplateur, l’introverti ostracisé, le cancre montré du doigt : celui qui ne correspond pas à la norme ; défaut hautement rédhibitoire de nos sociétés normalisantes, aujourd’hui peut-être encore plus qu’hier. Et sur quel genre d’illustrations (à l’adolescence) commence par s’exercer l’artiste en herbe, je vous le demande ?! Par ce qui l’intéresse le plus, évidemment : la représentation du corps, dont tout le reste procède, graphiquement.

L’association immédiate entre cet aspect des choses et le fait que l’imaginaire s’adressait, de facto (et, encore une fois, à l’époque) à l’univers de l’enfance (et donc de l’immaturité), condamne ainsi le créateur de Comics à la lie de la société, car obligé par la seule expression de sa passion à « séduire » les innocentes victimes qui liront sa prose imagée, forcément genrée (même si longtemps via un seul des deux genres) puisqu’elle met en scène uniquement la jeunesse, l’acte sexuel, biologiquement et chronologiquement lié à elle, objectivement nié, se travestissant alors de toutes les façons possibles (pas toujours inconsciemment, sûrement) pour célébrer tous les aspects positifs (lire : « inoffensifs ») de l’adolescence : dynamisme, beauté, pureté, Etc…

Tout acte de censure aurait ainsi aussi tendance à pervertir le propos originel des créateurs pour en faire ce qu’il n’est pas, car obligeant le consommateur à se torturer l’esprit pour interpréter le sens, forcément altéré dans sa forme, de ce qu’on lui présente ; ceci aboutissant (selon sa grille de lecture personnelle, mais pas toujours) à des perceptions très éloignées parfois des intentions véhiculées par l’oeuvre.

Il y a l’absence de protagonistes féminins dans les plus célèbres des BD Européennes, surtout due au fait que le clergé, très actif derrière la plupart des publications de l’entre deux guerres, est d’une misogynie moyenâgeuse ; ce qui oblige les auteurs à mettre en scène des univers presque uniquement masculins, aux prix de mille contorsions scénaristiques afin d’arriver à les faire fonctionner logiquement ; avec pour conséquence objective une lecture Homophile quasi inévitable des mœurs des héros, pour peu qu’on aborde ces publications avec un minimum de maturité/distance/froideur.

Comme autre exemple de la limitation arbitraire de la liberté d’expression dans ce médium-ci, il est parfois rigolo de voir comme l’absence d’une chose équivaut, chez le lecteur, en fonction de ses propres filtres analytiques (et ce même si l’auteur originel n’avait pas d’intentions précises) à sa présence objective. J’ai une anecdote (avec toujours les mêmes références rancies !) « en creux » : échauffé par les scènes très dénudées des X-Men en terre Sauvage, et ayant assimilé celles-ci comme allant de soi au sein de cette histoire, si « adulte » au niveau de sa réalisation comparativement à d’autres (j’ai dix-onze ans, à peu près), je me souviens d’avoir véritablement VU Ororo nue, quelques épisodes plus tard, à la fin de la confrontation avec l’équipe Alpha Flight ! Il m’a fallu y revenir pour constater que, en effet, elle portait encore son bikini : ma perception de la nature de ce que je lisais avait bel et bien été « altérée » par l’objective sensualité qui hantaient les cases des aventures des X-Men chez Ka-Zar. Cette nudité imaginaire -alors que je n’étais même pas spécialement intéressé par elle- était simplement devenue une norme via la façon dont j’assimilais cette lecture ; norme « induite » par le travail des graphistes, et probablement amenée de façon fortuite dans la BD via leurs goûts personnels, autant qu’influencée par la mode (et donc d’autres normes…) du moment.

Mais le Mainstream de Super-Héros oblige, par la nature même de son sujet (le Sur-Homme et sa compagne magnifiée, cliché sexiste toujours d’actualité…) à l’exposition/l’exploitation du corps sous toutes ses formes, le collant si impudique (même « castré » par les artistes des Seventies) inévitablement révélateur et, encore selon l’artiste -et non selon les ères…- plus ou moins sexuellement explicite.

La censure très pudibonde qui les oblige à dissimuler la nudité de leurs personnages n’empêche nullement le détournement, même inconscient, des images qu’ils proposent à un regard adolescent ; la nature même du proto-adulte l’obligeant à envisager cette dimension précise des héros qui évoluent sous ses yeux.

Et que ce soit la relation à priori Homosexuelle entre Bruce Wayne et Dick Grayson, devenue (outre un des prétextes les plus éclatants de la campagne de Wertham) un quasi gimmick du Comic-Book, alors que n’ayant jamais été validée d’aucune manière, sinon ces « maladresses » situationnelles et graphiques tant de fois pointées dans les magazines dits « spécialisés » ; ou encore le supposé Saphisme de Wonder-Woman (beaucoup plus objectivement présent dans les illustrations mais, comme mise en scène d’un rapport concernant uniquement les femmes, jugé sans autre gravité morale sinon l’angle licencieux de la chose), il est à noter que très peu d’autres exemples aussi « fameux » ont été mis en exergue. Comme quoi, le regard posé sur cette partie-là des productions pour la jeunesse, était avant tout la conséquence d’une ignorance crasse et d’une absence assez vertigineuse de recul culturel -si tant est que ce « soucis » moral ait même été totalement honnête, je suis là dessus complètement d’accord avec l’article. La même chose qu’aujourd’hui, en fait, sauf qu’il faut y ajouter une forte connotation d’hypocrisie de la part des lanceurs d’alerte, qui font semblant de croire que nous vivons encore dans les années Cinquante -mais aux États-Unis ! Enfin, sauf pour la Ségolène, qui semble véritablement assez stupide pour croire à la valeur morale de la censure, quand l’Histoire a maintes fois prouvé que cela n’a d’autre conséquence que le bruit occasionné autour d’une polémique -dommageable surtout pour les individus visés-, tout en démultipliant l’influence de cette dernière, et du sujet à son origine, sur les créations à venir, inévitablement destinées à en inclure et digérer les aspects les plus controversés afin de les assimiler dans la « norme » sociétale, en constant renouvellement.

… Pas toujours pour le mieux, dans un sens comme dans l’autre, malheureusement ; mais c’est un autre débat.