Interview Patrick Marcel

Un entretien mené par BRUCE LIT

1ère publication le 16/01/15- MAJ le 09/08/22

Notre interview d’aujourd’hui porte sur un métier aussi méconnu que crucial dans tout plaisir de lecture : celui de traducteur !

Vous savez quoi ? Il m’est arrivé de revendre l’intégralité de mes collections Panini. Non pas que les histoires me déplaisaient, mais parce que certains de leurs traducteurs inséraient des termes argotiques made in France impossibles pour des héros Marvel, trahissaient la voix des personnages, oubliaient leurs règles de conjugaison et d’orthographes !

Rien de tout ça avec Patrick Marcel ! Lettré, érudit et rigoureux, notre homme n’a pas à rougir de son CV impressionnant. Traducteur pour Urban du Sandman de Gaiman, mais aussi d’Alan Moore et du Trône de Fer de George R. R Martin , Marcel nous parle avec une passion contagieuse de son métier- secondaire- puisqu’il ne traduit pas à plein temps !

Tout d’abord peux-tu relater aux lecteurs de Bruce Lit ton parcours personnel ? Comment décide-t-on de devenir traducteur ?

Ah, on démarre mal : je n’ai jamais décidé de devenir traducteur. Au départ, après des voyages linguistiques en Angleterre d’où je suis revenu chargé de comics, puis de quelques romans, je me suis mis à lire en anglais. Et en lisant, je me demandais parfois comment je traduirais telle ou telle phrase. Et puis, la pratique venant et un ami publiant une revue de SF, l’envie m’a pris de voir l’effet que ça faisait de traduire pour de bon. J’ai traduit quelques nouvelles (Harlan Ellison, Ian Watson…), l’exercice m’a plu, et puis, par chance, un autre ami préparant une collection de SF et fantastique, j’ai accédé aux romans (dont une novelisation de Doctor Who et un roman de Poul Anderson où il présentait son auberge entre les mondes).

L’effet boule de neige jouant son rôle, je me suis retrouvé traducteur par hobby. L’idée générale était de continuer mon travail régulier et de traduire un bouquin de temps en temps, selon les occasions, par plaisir. Le passe-temps a un peu débordé les digues, avec le temps, mais ça reste en principe une activité secondaire.

Est-ce que tu lis l’ouvrage pour ton plaisir pour le traduire ensuite ou es-tu tout de suite dans une relation professionnelle avec le texte à traduire ?

Ça dépend. Il arrive que je propose des ouvrages que j’ai aimés, auquel cas, si tout se passe comme prévu, je les connais déjà quand je m’attaque à la traduction proprement dite. En général, cependant, la procédure classique veut qu’on me propose un ouvrage : on m’envoie éventuellement un PDF pour que je voie de quoi il retourne et, selon mes possibilités et mes envies, j’accepte ou pas.

Là, comme je ne connais souvent pas le livre, je commence d’emblée à le traduire, et je le découvre au fil du premier jet. Je ne m’inquiète pas de possibles erreurs, de difficultés découvertes en route qui changeront en amont certains choix de traduction, parce que, de toutes façons, je vais relire et revoir le texte au moins cinq ou six fois par la suite. Donc, j’aurai au besoin tout loisir de réécrire, rectifier, raboter, rajuster lors des futurs passages. Et comme ça, je préserve une partie du plaisir de la découverte, ce qui a l’avantage, si le roman est passionnant, de me faire travailler plus vite sur le premier jet parce que je veux savoir ce qui va se passer.

L’un dans l’autre, c’est une méthode qui n’a pour moi que des avantages. Mais d’autres traducteurs préfèrent lire d’abord, de façon à pouvoir traduire en ayant dès le départ une vision globale. C’est vraiment une question de méthodes et de goûts personnels.

Quelles sont les principales difficultés techniques de ton métier ?

Techniquement, pas grand-chose. Ça reste quelque chose qu’on peut faire en principe avec le texte d’origine, un stylo et une ramette de papier blanc. Merci à l’ordinateur, qui a bien facilité le processus technique — j’ai commencé à la machine à écrire, et je ne regrette pas vraiment cette période.

Sur le plan technique, aussi, on peut considérer qu’il y a parfois des problèmes de vocabulaire qui exigent de l’assistance. Parfois, certains ouvrages utilisent un langage assez spécialisé, un jargon qui échappe aux connaissances courantes du traducteur. Dans le passé, il fallait chercher des ouvrages techniques appropriés. Avec le temps, le Net a apporté un excellent soutien, si bien qu’à de menues — mais d’autant plus pénibles ! — exceptions près, c’est rarement un problème. J’ai dû ainsi traduire une série de quatre volumes se déroulant à la fin du Moyen-Âge, où je devais connaître quasiment toutes les pièces d’une armure, ou tous les termes d’une batterie d’armes, blanches ou à feu. Je remercie ici Viollet-le-Duc, dont on a pu critiquer les théories historiques, mais qui, au niveau de la nomenclature, a signé une encyclopédie bien utile. Un de ces cas où le livre s’est montré supérieur au Net.

Le style est un autre problème. Il y a des styles qui se transportent très facilement en français, et d’autres, coulés dans un style plus fortement anglais, qui se prêtent mal au transfert et exigent un réajustement constant. Des choses très naturelles dans la langue originale demandent en français des périphrases parfois encombrantes ou des recombinaisons de la phrase. C’est une question d’auteur, mais, au fil du livre, on s’acclimate, on accommode tant bien que mal, et on finit par trouver l’angle d’attaque qui ménage l’auteur et la traduction française. Si tout va bien. Sinon, on souffre en ménageant le meilleur moyen terme possible.

Les auteurs de BD que nous avons interviewés nous faisaient part de leur difficulté à vivre de leur métier. Qu’en est-il des traducteurs ?

Ça va un peu mieux : un traducteur peut traduire plusieurs livres dans une année, une traduction paie mieux qu’un roman ou une bédé sur lesquels on aura dû passer toute une année au moins, pour une avance peu en rapport. La traduction demeure une activité aléatoire et menacée : il faut trouver du travail, qui a diminué avec la crise de l’édition, il faut traduire assez vite pour maintenir un rapport qualité/salaire/temps convenable.

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai conservé mon travail principal. Il me laisse assez de temps pour travailler à mes traductions, tout en m’assurant un revenu régulier et en m’offrant la possibilité de refuser un travail qui ne m’emballerait pas.

Tu es le traducteur officiel de Neil Gaiman et de Georges R. R. Martin mais tu as aussi travaillé sur des textes de Bradbury, d’Alan Moore et de Terry Pratchett. Dois-tu avant chaque traduction te familiariser avec la langue et l’univers de ces auteurs ?

Oh, officiel, c’est vite dit. Je traduis Neil Gaiman chez certains éditeurs. Certains autres avec lesquels je n’ai pas eu l’occasion de travailler font plutôt appel à des traducteurs qu’ils connaissent, lorsqu’ils achètent les droits de tel ou tel ouvrage. Nombre de livres pour la jeunesse récents de Neil sont dans ce cas.

Pour les auteurs, j’ai eu beaucoup de mauvaises lectures, c’était en général des gens avec l’œuvre desquels j’étais déjà familiarisé. Donc, aucune acclimatation n’était vraiment nécessaire. Tout se fait sur le tas, on se règle sur le style de l’auteur. Au bout de quelques ouvrages, on aura plus l’habitude de la voix de tel ou tel écrivain, mais, même pour une première fois, sur des auteurs que je ne connaissais pas, le travail reste un artisanat, qui s’accomplit et se perfectionne par la pratique.

On se familiarise assez vite. Il faut dire qu’on revient beaucoup sur le texte, cinq, six, sept fois, plus si nécessaire. À part quelques fans acharnés et l’auteur lui-même, bien sûr, il y a peu de monde qui ait autant lu un ouvrage que son traducteur.

Lorsque nous nous sommes rencontrés, tu étais présent à la séance de dédicace de Gaiman. Quelles sont les relations entretenues entre un auteur et son traducteur ? S’agit-il d’une relation strictement professionnelle ou une amitié est-elle possible ?

Ça dépend des auteurs : j’en ai traduit que je ne connaissais pas, et que je ne connais toujours pas. Les morts, bien sûr : j’aurais adoré rencontrer Alfred Bester, mais la seule fois où ça aurait été possible, en 1987, quand il était l’invité d’honneur de la Convention mondiale de SF à Brighton, il était souffrant et s’est décommandé. Et il est mort peu après. Et il y a aussi les vivants, dont je n’ai pas obtenu les coordonnées pendant que je les traduisais, ou qui n’ont pas répondu à mes demandes d’information. C’est assez rare, mais ça arrive — je suppose que les auteurs n’ont pas toujours le temps de s’occuper de ce genre de choses, c’est assez normal.

Il y a des auteurs que j’ai connus en les traduisant, en les contactant pour discuter avec eux de problèmes et de détails du texte, quand c’était nécessaire et possible. C’est le cas avec Barry Hughart, par exemple, l’auteur des enquêtes de Maître Li et Bœuf numéro Dix, avec qui je garde le contact.

Et puis il y a les auteurs que je connais en personne, pour les avoir croisés dans diverses conventions ou ailleurs. Par exemple, Neil Gaiman, Karl Edward Wagner ou Robert Holdstock, que j’ai souvent côtoyés dans les FantasyCons britanniques. Ça évolue selon les gens, selon les occasions. Je connaissais assez peu Holdstock ou Wagner, j’ai discuté avec eux à l’occasion, sans aller jusqu’à pouvoir me considérer comme un ami. Mais quand Neil a commencé à publier des choses, j’ai vite été très fan et je discutais de ses scénarios avec lui lorsque l’occasion se présentait — c’était au temps où il a signé L’Orchidée noire ou Sandman pour DC Comics, entre autres. Je ne sais pas trop comment les choses se sont passées, mais il se peut bien qu’il m’ait suggéré comme traducteur chez J’ai lu quand Neverwhere a été acheté par l’éditeur. En tous cas, la directrice de collection savait que nous nous connaissions quand elle m’a proposé le roman.

Concernant l’écriture de Gaiman, observes-tu une grande différence de style entre ses livres écrits il y a 20 ans et aujourd’hui ?

Pour le style, c’est difficile à dire. D’abord, parce que j’ai traduit son premier roman il y a une vingtaine d’années, mais que j’ai cessé de le traduire pendant un certain temps, avant de revenir sur L’Océan au bout du chemin ( le dernier roman en date de Gaiman ndlr). Ce hiatus fait que j’ai un peu perdu de vue le style du début. J’ai continué à le lire, bien entendu, mais on n’a pas le même contact avec le texte comme lecteur que comme traducteur, qui, par nécessité, désosse et dissèque le matériau de façon plus proche.

Mais Neil a un ton bien particulier, et je reconnais sa voix à chaque roman. Dès le départ, il avait une caractéristique qui l’emporte sur tout : c’était un conteur, qui savait narrer une intrigue d’une façon bien personnelle, qui capte l’attention. Pour le style en lui-même, je note qu’il est resté naturel, qu’il garde ce ton qui paraît si simple, si proche du langage parlé. Il dit qu’il a beaucoup appris de ses romans pour la jeunesse, en adoptant un style plus direct. C’est bien possible, mais je sens la persistance de la même voix d’un bout à l’autre.

Que dirais-tu à un jeune lecteur qui souhaiterait découvrir l’œuvre de Neil Gaiman ?

Je ne le vanterais pas trop pour ne pas risquer de lui donner des attentes démesurées qu’aucun roman ne saurait satisfaire ! Je pense que je lui donnerais quelques indications sur le type d’histoires que raconte Neil, qu’il voie si c’est le genre d’histoires qui l’intéresse, quelques bouts d’intrigues pour l’appâter.

Il me semble qu’il vaut mieux commencer par Neverwhere et le Sandman, qui sont les portes d’accès, et contiennent déjà en germe tout son travail sur les contes, les histoires, la fiction.

Sandman est réédité en France par Urban pour une édition définitive. Est-ce intimidant de s’attaquer à ce monument de la BD ?

Oui, d’autant qu’au départ je m’angoissais beaucoup pour des questions purement techniques, celles du volume de la traduction. Dans un roman, ce n’est pas un problème : si une longue phrase peut se traduire en deux mots qui satisfont exactement aux besoins du texte, on peut le faire ; inversement, si une tournure usuelle ne peut se traduire que par une longue phrase, eh bien, tant pis, on prend la place qu’il faut.

Avec les ballons, on est plus restreint. Il faut traduire à volume égal, pour ne pas que le texte flotte dans son ballon, ou n’en déborde. Un texte tout petit au centre d’un ballon est un codage, qui exprime que le personnage parle au milieu d’un silence ambiant. Une bulle trop chargée donne l’impression d’un débit surabondant — et n’est pas très agréable à l’œil. Bref, il faut travailler aussi sur la longueur. Par chance, Urban a confié les livres à un excellent lettreur, Moscow Eye, qui semble encaisser sans problème tout ce que je lui envoie. Si bien que je me suis tranquillisé sur ce point, au fil des tomes. Autrement, c’est surtout excitant, parce que je n’avais lu Sandman qu’en anglais et donc, trouver un équivalent français présente un défi intéressant.

Le plus difficile reste de jauger, comme dans toutes les traductions, ce qu’on peut perdre pour gagner plus de sens : par exemple, en traduisant le noms des Infinis, on perd l’assonance en D de leurs noms originaux et c’est dommage. En même temps, c’est juste une coquetterie sans autre valeur que pittoresque, alors qu’il est important, par exemple, d’appeler Morphée « le Rêve » plutôt que « Dream », de façon à bien rappeler qu’il est un principe incarné, une fonction avant d’être un être. C’est sans doute le problème capital du personnage, cette opposition perpétuelle entre sa fonction et sa personnalité, le devoir et les sentiments.

Quels sont selon toi les principaux atouts que doit posséder un traducteur ?

La curiosité, je pense. Il faut essayer de se tenir au courant de tout, partout, essayer d’avoir des antennes dans la vie quotidienne US ou GB, pour identifier telle allusion au quotidien, mais aussi dans des domaines plus spécialisés, les films, les livres, les bédé, la musique. C’est pratique, ça justifie qu’on s’attarde dans des domaines parfaitement idiots ou futiles, par exemple, en se disant que c’est une bonne chose de savoir qui est tel présentateur d’émission télé connue au Royaume-Uni, ou d’avoir vu des films plutôt geek, de façon à repérer telle ou telle allusion au besoin. C’est une sorte de bouillon de culture qui assure le plus gros du travail. Je vois beaucoup ça dans la VF des Simpson, où nombre d’allusions à la vie courante américaine donnaient lieu à des contresens ou des erreurs parfois consternants.

Tout, c’est l’idéal, mais c’est impossible, évidemment. Tout le monde a des points aveugles. Personnellement, ce serait par exemple le rock : il s’agit alors d’utiliser son flair, pour repérer telle ou telle citation par le contexte, par le feeling, plutôt que par mes pauvres connaissances en ce domaine. Il faut toujours être sur le qui-vive, sur tous les plans : les auteurs sont une race dangereuse capable de tout.

Lorsque je lis tes traductions pour Sandman, je ressens tout ton bagage littéraire derrière. Notamment pour l’arc A Game of You et le Porpentin de Barbie (le collier qu’elle porte). Je ne suis pas sûr que les précédentes éditions avaient utilisé ce terme. Comment sais tu que le mot employé est le mot juste ?

Pour l’emploi précédent, je n’en sais rien ; je n’ai pas lu les autres éditions. Ici, c’est un terme qui existait dans la VO du texte : c’est « the Porpentine ». Clairement, il s’agit un terme inventé par Neil Gaiman, et je me suis borné à lui donner une petite patine française en le terminant à la française par « in ».

C’est le problème des noms inventés : il n’y a pas de règle. La plupart du temps, ils sont inventés pour leur sonorité, parfois pour les associations qu’ils peuvent susciter. J’ai vu une interview où Jean-François Ménard, traducteur français des Harry Potter, expliquait pourquoi il avait traduit « Hogwarts » par « Poudlard ». Le mécanisme était logique, se fondait sur les associations que le mot anglais lui suggérait et était parfaitement justifié. Mais on aurait pu, et de façon tout aussi justifiée, partir sur d’autres associations et aboutir à un mot différent.

Pour ma part, j’essaie de prendre en compte que le lecteur est français, donc va prononcer le mot à la française. Comment le mot va-t-il sonner ? Est-ce que j’ai une idée pour le « traduire » ? Est-ce qu’il vaut la peine que je change son orthographe pour que la prononciation reste fidèle à celle de la VO ? Je le répète : il ne me semble pas qu’il y ait de règle. C’est au ressenti qu’on décide, souvent.

La richesse de l’univers de Sandman est intimidante. Y’a t’il des arcs que tu affectionnes plus que d’autres ?

En fait, plus que les arcs eux-mêmes, ce sont les nouvelles, les épisodes en un seul bloc qui me plaisent le plus. « Un Rêve de sable », « Le songe d’une nuit d’été », « Quatre Septembre et un janvier », « Ramadan », « Auguste », « Hommes de bonne-encontre »… Gaiman y joue superbement avec les mythes, il combine légendes et histoire pour forger des associations inattendues, des intrigues surprenantes. Malgré tout le travail qu’il accomplit sur les personnages dans les grands arcs aussi, je crois que c’est dans ces courtes histoires qu’il arrive à rendre ses personnages les plus humains et les plus fascinants. Et en même temps à brasser la fiction de la façon la plus inventive et la plus enthousiasmante.

Quels sont tes super-héros préférés ?

Je lis du super-héros depuis que je suis tombé sur les derniers numéros de Fantask, et je suis très orienté Marvel, quoique pas exclusivement. Je n’ai pas trop de chance avec mes personnages préférés : ils sont fortement négligés ces temps-ci, et quand on les utilise, maltraités plus souvent qu’à leur tour : j’adore le docteur Strange, par exemple, qui n’a pas été assez largement publié par ici (et pourtant, tout ce que Ditko a fait sur le personnage est absolument extraordinaire) ; la Vision, le personnage des Vengeurs écrit et développé par Thomas et Englehart, qui n’existe plus vraiment en tant que tel depuis le saccage de Bendis sur Avengers ; et Mister Miracle chez DC — ce dernier est d’ailleurs un sujet d’émerveillement quand j’y pense : j’ai acheté le n°4 de Mister Miracle en 1971 à Bristol, et je m’étais dit, en lisant la remarque de Big Barda, voyant la ruche d’humains changés en fous par la drogue du Dr Bedlam : « Busy, busy are the paranoids ! », qu’il ne serait pas mal de traduire ça en français par « Elle court, elle court, la paranoïa ! » Je n’aurais jamais imaginé que je le ferais effectivement un jour ! C’est peut-être ma première pulsion vers la traduction, d’ailleurs.

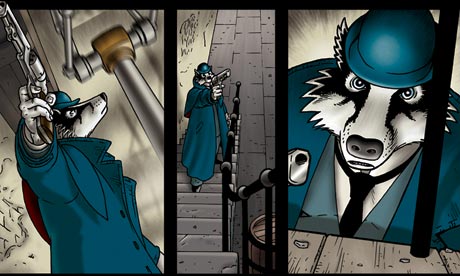

Sur ton FB, tu ne taris pas d’éloges sur Grandville et Cerebus. Qu’apprécies-tu dans ces oeuvres ?

Qu’elles sont formidables ! Je suis très amateur de bandes dessinées animalières, plutôt moins réalistes que Grandville et Cerebus (Pogo, Chaminou, etc.), mais ce sont des emplois superbes de ce genre trop négligé. Cerebus, c’est une série que j’ai suivie depuis le n°13, à peu près. J’ai tenu contre vents et marées jusqu’à la fin, et je trouve que ça reste un extraordinaire tour de force, bourré de qualités et de talent, malgré les défauts de plus en plus envahissants de Dave Sim, au fil d’une évolution personnelle assez… pittoresque, disons. En dépit de ses discours délirants, il continue d’ailleurs à faire des choses tout à fait intéressantes.

Grandville, c’est du Bryan Talbot, un auteur magnifique dont il faudrait publier ici le formidable Alice in Sunderland, un bouquin fourre-tout qui part dans tous les sens et raconte, en principe, les rapports étroits entre Lewis Carroll et la petite ville de Sunderland au nord de l’Angleterre. Si le sujet peut sembler parfaitement anecdotique, Talbot en fait un traitement éblouissant, changeant de style de dessins selon les moments, conjuguant anecdotes, autobiographie, interviews et grande histoire, mêlant photos et dessins, pour un résultat assez difficilement descriptible. Je comprends que les éditeurs aient pu hésiter, par ici : un gros volume tout en couleurs sur l’histoire d’un patelin dont les Français n’ont au mieux entendu parler que par le football. Et pourtant, quel bouquin ! Ses Grandville sont un polar steampunk animalier très bien conçu, bourré d’humour et d’action, un travail formidable d’uchronie, genre qu’il prise particulièrement. Dommage que les ventes par ici n’aient pas suivi.

En tant que traducteur de G.R.R. Martin, tu ne peux que te réjouir du succès de Game of Thrones.

Bien sûr. Par conscience professionnelle, évidemment !

Suis-tu le show TV ?

Oui : en fait, j’avais regardé la première saison avant de savoir que j’allais traduire le volume 5. C’est très curieux : l’adaptation est de très grande qualité, l’écriture souvent superbe et la distribution très solide, mais les divergences avec les romans me perturbent un peu, parce que je finis par m’embrouiller. « Mais elle est pas morte, elle ? Je l’ai vue dans le volume 5 ! » Et pourtant la série l’a liquidée en saison 2. Ça donne une impression curieuse, parfois. Mais ça reste du beau travail, à quelques petites facilités de spectacle ou raccourcis dus aux moyens près, et ça se suit avec beaucoup de plaisir.

Toi qui fais parler les personnages de Martin, sont-ils bien adaptés à l’écran? Retrouves-tu la voix des personnages ?

Je regarde la série en VO, donc je ne peux pas répondre sur la VF, je ne sais pas. Pour la VO, je dirais que oui : on retrouve parfois les dialogues des romans, et d’ailleurs, George R.R. Martin est consultant, donc je pense qu’il donne son avis. Mais c’est une vision différente de l’histoire. Les romans suivent les personnages de l’intérieur, donnant à chaque chapitre un point de vue personnel et distinct, tandis que la série, forcément, oblige à rester extérieur aux personnages et doit montrer ou dire. D’où parfois des scènes absentes des romans, qui permettent de présenter plus profondément des personnages. C’est souvent fascinant de voir ce travail et de comparer les choses.

Game of Thrones est devenue la série où tout peut arriver ! Lecteurs et spectateurs en sortent souvent en état de choc. En est-t-il de même avec le traducteur ?

Ah, je suis arrivé trop tard pour ça : comme j’ai pris la traduction au volume 5 et que je n’avais rien lu jusque-là (je connaissais les romans de Martin, j’avais envie de lire la série, mais, grand sage que j’étais, je me disais que je la lirais quand elle serait finie ), j’ai dû me griller en peu de temps quatre volumes de coups de théâtre, de morts inattendues et de trahisons subites. C’est assez triste d’un point de vue de lecteur. Donc du coup, j’étais plutôt dans le postérieur. Ah bon ? Il est mort, lui, et comment ça ? Ah, elle est morte aussi, elle ? Comment ça se fait ? Ça diminue considérablement l’impact. Et ensuite, en regardant la série, forcément, je sais déjà ce qui va arriver. Mais il y a parfois des surprises. La mort la plus spectaculaire de la saison 4 a finalement plus d’impact à l’écran parce que le personnage est plus attachant dans la série que dans les romans.

Sinon, je suis un grand garçon. Et quand Martin tue quelqu’un dans un passage que je suis en train de traduire, je me borne à murmurer pour moi un « Oh, non… » catastrophé. Je ne crie pas. Pour la série, on verra à partir de cette saison 5, où il semble qu’on va s’aventurer par certains aspects hors du domaine couverts par les romans. J’aurai peut-être enfin des chocs inattendus. Si vous n’avez pas lu le tome 5, vous en avez encore quelques-uns en réserve.

Quel est le personnage de GOT avec lequel tu as le plus d’affinités ?

Je pense que c’est en balance entre Daenerys et Tyrion. Tyrion, c’est évident, c’est le personnage pittoresque, humain, cynique, drôle et brinqueballé d’un bout à l’autre de la série, qu’on ne peut qu’aimer. Daenerys, c’est fascinant parce que c’est une très jeune femme, qu’elle a un excellent fond, et qu’on la voit confronter des pulsions généreuses à un contexte qui devient de plus en plus impitoyable. Et toujours se comporter en gamine, à certains égards. Le mélange est très réussi à mon goût.

Tu ne caches pas être un lecteur compulsif. Patrick Marcel a-t-il déjà été tenté par le démon de l’écriture ?

Pas vraiment. J’ai été traducteur et aussi un peu critique : deux catégories dont on répète souvent que ce sont des auteurs frustrés. Et en fait, non. Je n’ai pas vraiment de pulsion vers l’écriture.

J’aurais plutôt aimé faire de la bande dessinée, c’est vraiment ça qui reste une de mes grandes passions. Autant j’aime la lecture, les romans, autant j’ai beaucoup de mal à penser pour la prose, au-delà de l’élan que tout le monde peut ressentir, je suppose, en ayant une idée dont on se dit : « Ah, ça ferait un bon roman » : oui, ça ferait un bon roman, mais il faut l’écrire, et il faut l’écrire bien. Je n’ai pas la pulsion viscérale de pousser jusque-là.

Il m’est arrivé de chercher à développer un projet d’histoire, ne serait-ce que pour une nouvelle, et à sécher lamentablement en voulant le traiter sous forme de prose — pour débloquer le problème quand je passais l’idée au crible de la bédé. Mes faibles pulsions d’écriture ne se sont jamais véritablement concrétisées au-delà de quelques courtes nouvelles. Alors que, quand j’ai un peu de temps, je me remets avec plaisir à dessiner de la bédé. Temps que je n’ai plus vraiment depuis un moment, hélas.

Lors de la dédicace Gaiman, tu as régalé l’auditoire d’une anecdote concernant Alan Moore. Peux tu en faire part aux lecteurs de Bruce Lit ?

Ah, j’ai eu le plaisir, pas entièrement indolore, de traduire le roman d’Alan Moore, La Voix du feu. Excellent roman qui, en douze chapitres égrenés à travers le temps, de l’Âge de Bronze jusqu’à nos jours, étudiait des faits-divers et événements étranges survenus à Northampton et dans sa proche région aux alentours du début novembre, avec de fascinants phénomènes de résonnance entre eux.

Et justement, le premier chapitre est assez ardu, car il est raconté du point de vue d’un adolescent de l’Âge de Bronze, et rédigé dans un langage « d’époque » qui est une sorte de déconstruction de l’anglais moderne, de retour à la racine des mots. Pour compliquer encore, notre narrateur n’est de toute évidence pas très perspicace : il confond la veille et le rêve, a du mal à comprendre pourquoi sa mère ne bouge plus (elle est morte)… Bref, un chapitre assez ardu à lire (et à traduire), mais qui récompense l’effort qu’on y met : on termine le chapitre (long, en plus, une soixantaine de pages) en ayant quelque peu éprouvé le monde par les yeux de cet adolescent, ce qui accroît l’impact de la chute de l’histoire.

J’avais deux ou trois détails à préciser et j’ai téléphoné à Alan Moore pour lui demander de m’éclairer. Ce qu’il a fait et, au bout d’un brin de conversation, je lui fais observer que ce premier chapitre rend l’abord du bouquin assez rébarbatif.

« Pourquoi avoir attaqué de façon aussi ardue ? lui demande-je.

– To keep out the riff-raff », m’a-t-il répondu. « Pour tenir la racaille à l’écart. »

Si j’en juge par les ventes et le retentissement de ce roman (par ailleurs magnifique) en France, ça a trop bien fonctionné.

Tu as vu la série SANDMAN ? Qu’en as-tu pensé ?

Je ne l’ai pas entièrement regardée, parce que j’aime prendre mon temps, mais pour l’instant, ça me plaît bien. Je ne suis pas un fan acharné des transferts de bédés au cinéma ou à la télé. Ça ne me dérange pas, je peux apprécier, mais c’est autre chose. La bande dessinée a une liberté que les effets spéciaux n’apporteront jamais, parce que l’image a un style, un trait, qui échappe à la photo ; et que son aspect parcellaire invite au travail d’imagination, quand trop souvent l’image ciné/télé montre sans recul. Les publics sont différents et je ne suis pas certain que la notoriété d’un succès cinéma apporte tant que ça de prestige à l’œuvre originale. On verra bien.

Mais c’est souvent passionnant de regarder comment une adaptation est faite, quels choix, quelles orientations, surtout quand elle est fidèle comme ici. C’est amusant de constater néanmoins que l’imagerie s’est gentrifiée en passant à l’écran. Tout est beaucoup plus propre.

As-tu suivi les polémiques notamment autour du changement de couleur de Death ?

Vaguement. Comme je dis, pour moi l’adaptation et les romans graphiques originels sont deux choses différentes. Ces différences font tout l’intérêt de revoir la même histoire. Sans entrer dans les considérations sur la différence de medium qui demande des approches différentes, je ne suis pas convaincu qu’une approche visuelle et dramatique trop fidèle ne figerait pas l’adaptation. C’est comme un remake, qui doit avoir sa singularité d’approche pour exister par rapport à l’œuvre qu’il refait.

Les Infinis sont un écho de qui les regarde, que la Mort soit noire ne pose aucune question. Sandman présentait déjà des tonnes de minorités (notamment sexuelles) il y a trente ans. Le casting reflète un peu plus de diversité, ça me semble normal.

En tant qu’amateur de bédé, il n’y a qu’une chose que je regrette : c’est que, vu l’aspect rouleau compresseur de l’image télé ou cinéma, on va avoir plein de représentations qui seront des reprises de cette nouvelle imagerie, au détriment de l’ancienne. Que j’aime bien la nouvelle Mort ne veut pas dire que je n’aime pas aussi l’ancienne, et son apparence très iconique, surtout dessinée par Bachalo. Mais je suppose que c’est la nouvelle qu’on va beaucoup voir, désormais. Bah, l’ancienne a eu trente ans de gloire et je suppose qu’elle ne disparaîtra pas pour autant. Elle sera juste minoritaire.

En revanche, pour citer un exemple de cet effet rouleau compresseur, en tant que fan du Dr Strange, je suis assez frustré de le voir enfin sur plein de t-shirts et de figurines diverses, que je pourrais me procurer pour nourrir mon déplorable fétichisme. Sinon que c’est Benedict Cumberbatch et pas mon Docteur, celui de Ditko ou de Colan…

Est-ce que la VF de Netflix suit ta traduction ?

Pas délibérément. Je suis d’abord resté perplexe devant des choix qui allaient dans tous les sens, sans unité perceptible de démarche, et puis je pense que j’ai compris : les sous-titreurs traduisent selon leurs besoins.

Si le nom ne se traduit pas, on ne traduit pas : Mazikeen reste Mazikeen. Sinon que c’est, je ne me souviens plus maintenant, un démon plus ou moins talmudique, et que j’avais trouvé une version francisée du nom (je l’ai dit et je le répète : quand je traduis, ma cible est quelqu’un qui ne comprend pas un mot d’anglais et ne sait pas le prononcer). Mazikine.

Si le nom se traduit mais que la traduction est évidente, on ne va pas se donner du mal à aller vérifier : Morpheus, c’est Morpheus, évidemment ; d’ailleurs, c’était déjà comme ça dans MATRIX. Sinon que Morpheus, en bon français, ça se dit Morphée, on a même une expression plus ou moins courante, « dans les bras de Morphée », pour désigner le sommeil.

Si le nom est difficile, on va aller regarder comment ils ont traduit ça dans la bédé, ça nous évitera de nous creuser la tête. C’est pour ça que le démon Squatterbloat s’appelle Outrefange comme dans la bédé. Et ce n’est pas un hasard, parce que le nom n’est pas une traduction littérale.

Et puis bien sûr les Infinis sont appelés Rêve, Mort, Destin etc. parce que Dream, c’est Rêve, épicétou. Sinon que les noms abstraits s’utilisent sans article en anglais mais pas en français (« Give me liberty », c’est « Donnez-moi LA liberté ») et que l’idée des Infinis, c’est qu’ils sont leur fonction, des concepts absolus, ce qui les rend supérieurs aux dieux, qui dépendent de leurs fidèles, alors que les Infinis SONT, tout simplement. Et ils n’ont pas de nom (sauf Morphée qui en a des tombereaux), ils sont désignés par ce qu’ils sont : le Rêve, le Destin, le Désir…

Ça va populariser des fautes déjà courantes. En tant que maniaque, ça m’ennuie.

Le mot de la fin ?

Je ne sais pas quand sortira le sixième volume du « Trône de Fer », au cas où un lecteur voudrait poser la question. Je suis comme tout le monde : j’attends que Martin l’ait terminé !

Merveilleux. Je me suis régalé de bout en bout à la lecture de cette interview passionnante et éclairante.

J’ai beaucoup apprécié les explications techniques sur les difficultés de traduction, du langage réinventé par Alan Moore en langue anglaise, aux difficultés posées par les références culturelles, en passant par la taille limitée des phylactères.

Je n’aurais jamais imaginé qu’une traduction puisse payer mieux qu’un roman (par contre je suppose qu’il n’y a pas d’intéressement sur les chiffres de vente), ou qu’un traducteur puisse lire jusqu’à 5 ou 6 fois un même roman.

J’ai du mal à imaginer l’ampleur de l’effort de mémoire pour la traduction d’un roman comme Game of Thrones, où je présume que le traducteur doit mémoriser chaque détail de l’intrigue de l’intégralité des tomes précédents pour ne pas rater une allusion à une scène s’étant déroulée mille pages avant. Je me demande si le traducteur a alors accès aux schémas et plans de l’œuvre conçus par l’auteur.

Si, si, le traducteur en France est considéré comme auteur. Il touche pour son travail un à-valoir calculé sur l’importance du travail, et quand (« si », généralement) ses droits d’auteur ont dépassé son à-valoir, il commence à toucher la suite de son pourcentage sur les ventes. Si les ventes ne couvrant pas l’à-valoir, la somme touchée lui reste acquise, puisqu’elle paie son travail fait.

L’effort de mémoire… d’abord, ça dépend des livres. Tous n’ont pas une distribution et une géographie aussi foisonnantes que le TdF, donc en général, il suffit d’être bien concentré sur le travail pour avoir en tête les éléments — et les relectures aident aussi. Quand on a lu le bouquin deux ou trois fois déjà pour le corriger, en relisant une 3 ou 4e, on s’aperçoit soudain, si on ne l’avait pas fait avant, que telle scène a un écho avec telle réplique ou tel incident vers la fin.

D’ailleurs, je ne connais pas par cœur tous les noms du TdF — même GRRM ne les connait pas tous, et c’est lui qui les invente! Il y a des sources très bien faites pour vérifier les noms. Ça n’empêche pas qqs gaffes ou oublis parfois, mais ça les limite drastiquement. Et j’ai des relecteurs qui m’aident bien.

Damned ! Manticore = Patrick Marcel ! Encore une identité secrète qui fout le camp !

Blague à part, c’est avec un immense plaisir et beaucoup d’anxiété concernant le perfectionnisme de M. Marcel que j’ai mené cet entretien ! Chaque question , je me demandais si elle était bien formulée ! Notamment concernant le Trône de fer que je n’ai jamais lu et GOT qui a fini par m’ennuyer et dont j’ai abandonné la vision en milieu de saison 4. Pitié, ne m’achevez pas 🙂

J’ai également effectué plusieurs lectures ! Pas une fautes d’orthographes de la part de Patrick, tout juste quelques espaces par ci par là. Et pas grand chose à couper malgré la longueur du texte, tant c’était passionnant et lié aux questions. Je ne m’attendais pas du tout à ces réponses de fond !

Donc voilà, un travail un peu ardu en amont mais au final, c’est au beau bébé ! ( l’interview, pas Patrick !).

Mais on me dit que j’étais aussi un beau bébé. ^____^

Eh bien, je dois dire que cette interview était particulièrement passionnante !

C’est un réel bonheur de voir un traducteur qui prend son travail à coeur, et les questions posées sont pertinentes.

Merci pour cet article, j’ai vraiment apprécié de le lire !

Une interview riche d’informations et où le plaisir et les aléas de la traduction sont mis en avant, à leur avantage.

Merci à vous deux et l’occasion m’est donnée de congratuler le traducteur des Kane

de Karl Edward Wagner et la collection Lunes d’encre chez Denoël (et l’emblématique Gillles Dumay), assurément un des cycles de fantasy dont la lecture avait été une véritable aubaine.

Intéressante interview mais un peu frustrante pour moi car je n’ai quasiment rien lu parmi les oeuvres citées (à part « De bons présages », il y a de ça un paquet d’années…)

Il faut dire aussi que depuis les années 2000, je lis principalement des comics en VO.

Ca fait chaud au coeur de savoir qu’il y a des traducteurs aussi consciencieux… En feuilletant certains comics VF dont je connais la VO, je suis parfois déçu par des choix de traductions. Par exemple, dans Batman Year One, Frank Miller utilise la répétition de phrases qui se font écho, comme quand Gordon se fait tabasser par Flass et prend sa revanche un peu plus tard. Dans la version que j’avais lue, le traducteur n’avait pas repris les mêmes mots pour les deux scènes, ce qui fait que l’effet d’écho était perdu…

Sinon, ça fait aussi chaud au coeur de savoir qu’il y a encore des fans de la Vision. Mais pour moi, le perso a été anéanti bien avant Bendis (après le run de Roger Stern, en gros…)

Et pour finir, Bruce, les deux premiers liens de l’article (celui vers amazon et vers le CV de Patrick) ne fonctionnent pas car il y a un http en trop dans la syntaxe du lien hypertexte.

Superbe interview. C’est passionnant de voir la relation intime qui se crée entre une oeuvre, un auteur, son traducteur.

Je n’avais jamais réalisé que le traducteur de BD devait aussi tenir compte de l’espace physique de la bulle. Une contrainte bien spécifique.

Les anecdotes sont très sympas et rendent le texte très vivants. Bravo à l’interviewé et à l’interviewer.

Et bien c’est de la belle ouvrage, une superbe interview très intéressante. Ce travail de traducteur m’interpelle beaucoup car je me suis rendu compte il y a quelques années de ces particularités d’adaptation et pas seulement de traduction mot à mot. Dans mon travail, j’utilise beaucoup l’anglais (écrit et parlé et lu) mais je ne me trouve pas particulièrement doué, même si je suis plus à l’aise qu’il y a quelques années.

Je lis des comics en VO mais les VF sont tout de même plus simples pour moi 🙂

Très bienvenues ces deux questions supplémentaires. Merci.

L’imagerie s’est gentrifiée en passant à l’écran : très belle formulation. J’ai l’impression que ce traitement de gentrification est systématique dans toutes les adaptations comics pour le petit écran, et encore plus pour le grand écran.

Les Infinis sont désignés par ce qu’ils sont : une remarque éclairante pour le choix de traduction que ça constitue, et le décalage que ça induit dans la représentation mentale qu’on se fait de ces entités en fonction de la langue dans laquelle on les rencontre. Du coup, un Français s’en fait une idée un peu différente de l’intention de l’auteur.

Passionnant en effet. Pas encore eu le temps de m’attaquer à la série Netflix sur SANDMAN. Je crois que vais attendre que la hype soit terminée pour savourer cela tranquillement.

Pour l’instant j’ai vu quatre épisodes c’est tip-top.