UN JUSTICIER DANS LA VILLE (DEATH WISH)

Par TORNADO

Cet article est consacré au film UN JUSTICIER DANS LA VILLE (DEATH WISH), réalisé par Michael Winner en 1974.

Puisque nous sommes chez Bruce Lit et que le personnage du PUNISHER from Marvel est l’un des chouchous de plusieurs contributeurs du blog (alors que pour les autres c’est un peu « Je T’aime Moi Non Plus »), nous ne manquerons pas de faire le parallèle entre le film de Michael Winner et la genèse de ce personnage de papier…

Une dernière précision : cet article est ponctué de nombreux extraits du film, la plupart en VF. Ils divulgâchêttent beaucoup d’éléments dans la mesure où ils représentent les scènes-clé du film. Ceux qui désirent voir le film sans se le faire spoiler sont donc invités à ne pas trop les regarder.

https://www.youtube.com/watch?v=t-vMogrHwSE

Une introduction bucolique (en VO).

Jusqu’ici, tout va bien (no spoil)…

© Columbia Pictures

WHAT IF…

ET SI…

Et si le vrai Punisher c’était Charles Bronson ? Comment ça n’importe quoi ?

Ok…

Retour en 1972 :

Tout commence par une histoire vraie : Brian Garfield, écrivain américain, vient de se faire braquer sa voiture et, dans le même temps, sa femme se fait voler son portefeuille dans le métro. Ces deux incidents, quoique anecdotiques en apparence, traumatisent le romancier, qui va réaliser son exutoire en rédigeant d’une traite la nouvelle DEATH WISH (publiée en France sous le titre A DEGUSTER FROID).

Deux ans plus tard, le bouquin de Garfield est adapté au cinéma sous le titre éponyme qui nous intéresse ici (rebaptisé UN JUSTICIER DANS LA VILLE en VF, donc).

Je n’ai pas lu la nouvelle mais apparemment le scénario du film de Michael Winner est assez fidèle, changeant ça et là quelques détails (le nom du personnage, son métier, ainsi que la forme des meurtres et la toute fin de l’histoire), mais en préservant les grandes lignes.

Passons donc sans transition au film, ce dernier étant nettement plus populaire avec ses vingt-deux millions de dollars de recettes.

Le pitch : Paul Kersey, un architecte new-yorkais placide et bienpensant, démocrate en diable, est confronté à une terrible tragédie : Sa femme a été battue à mort et sa fille violée jusqu’à la folie (laissée à l’état de légume) par une bande de délinquants qui n’ont jamais été retrouvés.

Sa vie bascule jusqu’à lui faire perdre pied. Au détour d’un voyage en Arizona, sa rencontre avec l’Amérique conservatrice, propice à célébrer les armes à feu, va lui donner l’envie de zigouiller un maximum de malfrats. C’est le commencement d’une descente aux enfers qui va rapidement défrayer la chronique…

La longue séquence qui mène au massacre et au viol de la famille Kersey.

Remarquez le jeune Jeff Goldblum, dans son premier rôle.

© Columbia Pictures

A l’époque de sa sortie, le film de Michael Winner a fait scandale, quand beaucoup y ont vu une apologie de la violence et de l’auto-défense. Les détracteurs de la bobine ont évidemment préféré s’adonner à la bienpensance facile, histoire de briller en société, plutôt que d’essayer de bien comprendre le film, qui présente pourtant le personnage principal (interprété par Charles Bronson) au début du métrage, dans une posture morale similaire à la leur !

Le scénario soulève de nombreuses questions : Que faire lorsque la justice ne fait rien ? Comment peut-on continuer à vivre sans pouvoir assouvir sa vengeance ? Quel est donc ce pays qui, hier encore s’était construit sur les règlements de comptes à OK Corral et qui, aujourd’hui, s’embourbe dans une justice proche de l’inertie, sclérosée par une institution où l’on laisse passer les crimes, mais pas leur punition (la police va déployer nettement plus de moyens afin d’arrêter le justicier, qui fait la une des journaux, qu’elle en avait mis pour les meurtriers anonymes de sa famille) ? Mais pour autant, est-ce en cherchant à faire justice soi-même que les choses peuvent changer ?

Je m’étonne toujours autant que le film ait pu générer une telle polémique dans le sens où jamais il ne joue les donneurs de leçon, ni dans un sens (apologie de l’auto-défense) ni dans un autre (bienpensance et condamnation du justicier). UN JUSTICIER DANS LA VILLE préfère au contraire dérouler un engrenage diabolique et absurde, transformant son personnage principal (lequel ne verbalise jamais sa démarche) en pantin pathétique cherchant désespérément un exutoire à son désespoir, tandis que sa quête demeure désespérément vaine…

Il y a pourtant matière à réfléchir (c’est-à-dire à ne pas aller trop vite en besogne dans la condamnation du pitch) : Au départ, Kersey n’est nullement disposé à la violence, comme en témoignent ses idées gauchistes et son passé d’objecteur de conscience pendant la guerre de Corée. Ce paradoxe (le passage d’un homme résolument progressiste vers la vindicte réactionnaire illégale), particulièrement difficile à supporter pour un spectateur qui s’identifie à ce personnage, est un parti-pris évident, sciemment conçu pour rendre choquante la transformation du « héros ».

Première constatation : le script est pensé pour choquer, et non séduire !

La longue séquence qui se déroule à Tucson, en Arizona, va dans le même sens : Elle opère un retour symbolique du personnage dans l’Ouest sauvage, source de l’Amérique au temps des pionniers. Dès lors, c’est le déclic pour Kersey qui se réapproprie les valeurs antiques d’une mythologie perdue. Il faut se remettre dans le contexte de ce début des 70’s car c’est l’époque du chant du cygne pour le western au cinéma, Bronson en ayant été une figure active, tandis que l’intelligentsia américaine commence à snober le genre. Voir le héros du film revenir à New York, principal siège de cette intelligentsia, avec un vrai colt de western, manifestement contaminé par l’esprit réactionnaire de l’Amérique profonde, est une autre note d’intention assez claire.

Deuxième constatation : Le script appelle l’Amérique à se regarder elle-même droit dans les yeux, ses deux faces opposées enfin réunies…

UN JUSTICIER DANS LA VILLE arrive au cinéma à une époque charnière, après la fin des grands idéaux, mise en scène dans pléthore de films importants (LITTLE BIG MAN, LE LAUREAT, BONNIE & CLYDE), juste après l’émergence des polars réactionnaires musclés (étendard tenu par DIRTY HARRY, mais aussi par LE CERCLE NOIR (THE STONE KILLER), un film de… Michael Winner et avec… Charles Bronson), et enfin l’année même du Scandale de Watergate, période où l’Amérique commence à se méfier de ses institutions. Soit un malaise tout entier mis en exergue dans le film de Michael Winner, cinéaste enclin à ce type d’ambiance pessimiste, qui inventait ici un sous-genre du film noir : le Vigilante Movie.

La première sortie meurtrière du justicier.

Une scène naturaliste qui n’a vraiment rien d’héroïque…

© Columbia Pictures

La seconde partie du film verra Kersey trucider une douzaine de voyous, instillant le malaise chez les autorités comme chez le spectateur, partagés entre un sentiment d’admiration pour ce « justicier » et une culpabilité en regard de la loi et de l’éthique.

Mais là encore le parti-pris est assez clair : La croisade de Kersey s’avère vaine, les meurtriers de sa femme ne seront jamais retrouvés, ni par lui, ni pas la police. Et sa fille sombrera peu à peu dans le puits du néant.

Le personnage est plongé dans une solitude sans retour (comme le confirme cette scène qui le montre, lors d’une réception mondaine, préférant s’isoler sur une terrasse afin de contempler cette ville devenue son terrain de chasse). Peu à peu, Kersey finit par ressembler à ce qu’il voulait combattre en prenant goût aux actes de violence. Le plan final, qui le voit sourire à des voyous en faisant un geste du doigt comme s’il appuyait sur une gâchette, démontre que le retour en arrière n’est plus possible. Son regard de fou nous met mal à l’aise.

Troisième constatation : Le script affirme que la violence est une descente aux enfers, sans possibilité de remonter.

Le film est tout sauf réactionnaire. Bien au contraire, il invite à la réflexion en décrivant le parcours malsain d’un homme qui tombe peu à peu dans le gouffre et qui se coupe du monde pour aller au bout d’une logique autodestructrice sans fin. L’idée que le justicier ne retrouve jamais les meurtriers de sa femme est pourtant une note d’intention claire : Pas question de jouir de la vengeance ! Kersey ère indéfiniment comme une âme en peine, cherchant vainement une solution à sa chute vers la folie. Sa quête est incontestablement pathétique.

Deux éléments du scénario peuvent pourtant apporter de l’eau au moulin des bienpensants et autres SJW : Le premier réside dans ces bribes de dialogue et ces coupures de journaux qui indiquent que les ratonnades du justicier semblent faire baisser le taux de criminalité de la ville de New-York (les voyous ayant désormais peur de sortir la nuit !). Le second, mais c’est plus pervers, est d’un ordre strictement social : Un architecte descendant dans la Basse-Ville pour liquider les voyous, c’est la bourgeoisie qui s’octroie le droit de nettoyer la plèbe…

Si le premier élément peut effectivement apparaitre comme une maladresse propice à générer la vindicte chez les spectateurs les moins futés, le second ne dérangera que les plus hypocrites des soi-disant progressistes, les mêmes qui, dans les années 80, mélangeaient tout et n’importe quoi en qualifiant les bourreaux de victimes et les victimes de bourreaux. Car, une fois encore, le script est plus fin qu’il n’y parait…

Manifestement, le mal attire le mal…

© Columbia Pictures

En effet, quelle brillante idée que d’avoir fait du justicier un architecte dans le civil (dans le roman c’était un comptable) : Un homme qui possédait jusqu’ici, dans la société, le rôle de celui qui « construit » et qui soudain, après le drame, devient celui qui « détruit ». Cet élément suggère que la société américaine est fragile, tel un géant aux pieds d’argile qui peut être brisé d’un rien et voir ses valeurs s’inverser en un instant. Et que, au contraire de ce qu’ont voulu y voir les bienpensants, il n’est pas une couche de la société qui est à l’abri de cet effondrement, chaque strate pouvant affecter l’autre.

Et finalement, le fait que le justicier erre dans les bas-fonds en tirant sur le premier délinquant venu n’est-il pas la métaphore de son nouvel état : Un homme qui est tombé si bas qu’il refuse de voir la vérité en face, tirant sur ce qu’il ne veut pas devenir, pour finalement le devenir, complètement…

Tout compte fait, UN JUSTICIER DANS LA VILLE est un grand film sur la société, assez magistralement écrit et réalisé, particulièrement bien troussé par un réalisateur qui, s’il n’est pas reconnu comme un auteur (on ne le verra pas dans les bouquins de cinéma à côté de Woody Allen), continue d’être respecté pour son travail solide et techniquement irréprochable.

Dans sa forme, bien sûr, le film accuse le poids de l’âge (bien que sa récente restauration en haute-définition, à l’occasion d’une sortie blu-ray, lui ait offert un sacré coup de jeune). Mais il préserve encore des moments particulièrement puissants. La première partie, presque bucolique, est rapidement dynamitée par le meurtre et le viol sauvage dont sont victimes la femme et la fille de Kersey, le temps d’une séquence insoutenable, filmée sans empathie de la manière la plus crue. La scène du premier acte de vengeance, pratiquée sur un voyou au gré du hasard, est d’un naturalisme étouffant au possible, où l’on voit le justicier rentrer chez lui pour tomber à genoux en pleurs, avant de vomir ! Plus personne ne sait filmer une telle scène viscérale de nos jours.

La suite, qui montre les forces de police dérouler une enquête redoutable dont le justicier est la cible, ressemble davantage à un polar lambda estampillé 70’s, dans un esprit très STARSKY ET HUTCH, enrobé de la bande-son d’Herbie Hancock, fortement connotée blaxploitation. C’est la partie la moins forte et par extension la moins réussie du film.

Malgré cet aspect vieillot, que l’on peut aussi apprécier comme tel, UN JUSTICIER DANS LA VILLE demeure ce grand film sur la société, bizarrement incompris par le public auquel il semble pourtant correspondre le mieux. Ah ! c’est vrai, il n’est jamais bon de regarder dans l’abîme, surtout quand il s’agit de la sienne… (1)

https://www.youtube.com/watch?v=wlSHKyeARn8

La dernière scène du film. Avec une dernière image qui en dit beaucoup sur le point de non-retour…

© Columbia Pictures

Vous n’êtes pas encore convaincus par le bien-fondé de ces arguments ? Alors essayez donc de regarder les suites et autres remakes du film, qui sont légions.

Au début, ça va encore. Il y a tout d’abord L’ANGE DE LA VENGEANCE (1981), l’un des tous premiers films réalisés par Abel Ferrara, dans lequel le justicier est astucieusement remplacé par une jeune femme.

Mais ensuite, rien ne va plus.

UN JUSTICIER DANS LA VILLE 2, pourtant réalisé par le même Michael Winner en 1982 (il réalisera également le troisième opus), s’il n’est pas encore un navet grâce au réalisateur, réduit d’amblée tout en bouillie avec ce postulat ridicule : le même personnage, en ayant déménagé sur la Côte-Ouest pour refaire sa vie, va subir exactement le même drame que lors du premier film ! Qui plus-est, il va cette fois retrouver tous les membres ayant assassiné sa fille, faisant de cette séquelle une simple histoire de vengeance totalement dépossédée de la dimension réflexive qui habitait le premier film.

Ensuite ça dégringole encore plus à chaque suite. Normal, c’est la Cannon Group, société de production des 80’s responsable de ses blockbusters les plus débiles (COBRA, OVER THE TOP, ALAN QUATERMAIN, AMERICAN WARRIOR, PORTES DISPARUS, DELTA FORCE, LES BARBARIANS, SUPERMAN 4, LES MAITRES DE L’UNIVERS…), qui a repris le flambeau.

Quant au remake de 2016, pourtant réalisé par l’excellent Eli Roth, avec Bruce Willis dans le rôle principal, là aussi c’est la bérézina : Le héros est cette fois un médecin qui va juste retrouver un à un les responsables de la mort de sa femme. Encore une simple histoire de vengeance. Aucun intérêt.

Le pire, c’est que le pauvre Charles Bronson ne se remettra pas de cette descente aux enfers cinématographique. Car le rôle qui aura fait de lui une véritable star internationale, plus encore qu’IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST, tel le rocher de Sisyphe, va lui coller à la peau au point de le piéger dans cette image de vigilante, dont il va représenter la caricature au fur et à mesure que sa carrière va s’enfermer dans cette impasse (avec cette vision croissante, à la fois dérangeante et grotesque, d’un papy sous le costume consacré…).

Cruelle ironie du sort, lorsque l’on sait que le rôle de Paul Kersey devait au départ être interprété par Jack Lemmon (l’inoubliable travesti de CERTAINS L’AIMENT CHAUD, entre autre !), sous la houlette de Sidney Lumet. Le projet ayant capoté sous cette première mouture, on envisagea alors de le proposer à Henry Fonda, le vieil acteur préférant décliner la proposition. Jusque là, notre justicier aurait eu les traits d’un « monsieur tout le monde », et non celui du cowboy viril et impitoyable qui collait déjà à la peau de Charles Bronson. Ce dernier choix fut d’ailleurs renié par l’écrivain Paul Garfield, qui regrettait que l’interprète de son personnage aie d’amblée une image aussi connotée.

Pour autant, le jeu sobre et quasiment monolithique de Bronson fait corps avec son sujet, s’accordant particulièrement bien avec cette volonté de ne pas prendre parti pour une idéologie de quelque bord que ce soit.

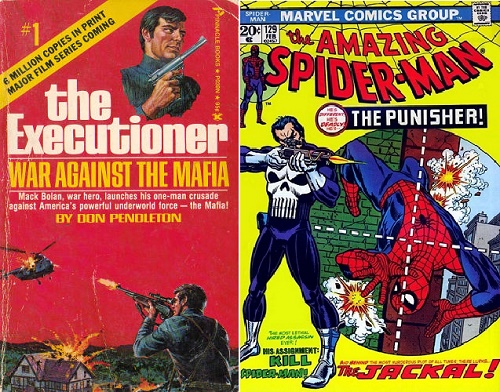

Mais le premier émule de notre justicier ne va pas venir du cinéma. Il va venir de la bande-dessinée, plus exactement d’un comic book super-héroïque de l’éditeur Marvel Comics où l’on ne s’attendait pas spécialement à l’y trouver : SPIDER-MAN ! C’est effectivement dans l’épisode AMAZING SPIDER-MAN #129 que le personnage du Punisher apparait pour la première fois. Ce pur vigilante, au départ une sorte de mercenaire employé (plutôt manipulé) par le Chacal, un des ennemis de Spider-man afin de liquider ce dernier, fait donc son entrée en février 1974. Sauf que le film de Michael Winner est sorti en juillet de la même année…

Alors c’est un fait : Au départ le Punisher (dont le nom civil est Frank Castle) n’est pas une déclinaison de Paul Kersey, mais plutôt de Mack Bolan, le héros d’une série populaire de romans noirs à succès intitulée L’EXECUTEUR (THE EXECUTIONER (initialement créée en 1969 par l’écrivain Don Pendleton, elle comptabilisera plus de 600 numéros !)). C’est indéniable : Tous les éléments développés dans cet arc narratif de la série AMAZING SPIDER-MAN relatifs à la figure du Punisher viennent en droite ligne de ces romans, si l’on excepte bien sûr le costume à tête de mort emblématique du personnage, pure invention liée au monde des super-héros. Ce sont le scénariste Gerry Conway et les dessinateurs Ross Andru et John Romita Sr qui inventent cette première mouture de l’antihéros.

Toujours est-il que c’est dans l’air du temps : Paul Kersey va rattraper Frank Castle au fur et à mesure que le personnage revient dans les pages des Marvel Comics, notamment après la sortie du film de Michael Winner. Car peu à peu, le Punisher évolue sous l’influence du film de Michael Winner. Bientôt, toujours dans une série dédiée à Spider-man (SPECTACULAR SPIDER-MAN #81 par Bill Mantlo & Al Milgrom, publié en 1983), les origines du justicier à tête de mort vont être développées. Avec un arrière-goût de DEATH WISH…

Les origines du Punisher sont quasiment calquées sur celles de Paul Kersey puisque c’est le massacre de leur famille respective qui les pousse à la vindicte dans un premier temps, puis à la catharsis à travers l’élimination sans fin d’un maximum de malfrats ensuite.

Air du temps oblige, encore, d’abord au milieu des années 80 (le temps de deux mini-séries réalisées par le scénariste Steven Grant et le dessinateur Mike Zeck, respectivement intitulées CERCLE DE SANG et ZERO ABSOLU), puis avec les années 2000 et une conscience plus aigue des auteurs à propos des dérives idéologiques, la caractérisation du Punisher va encore s’affiner, notamment sous la plume du scénariste Garth Ennis, d’abord avec la reprise de la série régulière sous le label Marvek Knight, puis avec sa déclinaison plus réaliste (sans l’élément super-héroïque) sous le label MAX. Ennis va apporter une dimension exceptionnelle au personnage en l’écrivant sous la forme d’un sociopathe naturellement disposé à la violence, mais dont le sens des valeurs l’empêche de tuer des innocents. Ainsi, après avoir mis ses aptitudes au service de l’armée (BORN), il utilisera le drame du massacre de sa famille pour s’autoriser à franchir la loi et s’attaquer directement aux malfrats, se substituant ainsi aux autorités en incarnant le vigilante ultime. Une âme damnée, pourtant incorruptible et toujours capable d’empathie pour les plus démunis, comme le démontrera Ennis à l’occasion de certains arcs narratifs (THE SLAVERS).

Le résultat, c’est la catharsis, l’exutoire pour le lecteur.

Evidemment, il existera toujours des spécialistes de la censure pour estimer que ces histoires vont précipiter les jeunes dans la violence, tandis que nous savons bien que c’est l’inverse. Sauf exception bien sûr puisqu’il faut toujours, par définition, que ces exceptions existent (on se souvient par exemple du cas TUEURS NES).

La plupart du temps, les films, comics, jeux-vidéo et autres médiums qui mettent en scène la violence agissent comme des exutoires et donnent corps aux fantasmes de leurs consommateurs, qui regardent des personnages de fiction les réaliser « pour de faux ». C’est ainsi que, par procuration, le Punisher nous venge de tous les salauds de la Terre en leur réglant leur compte dans des histoires de fiction. Mais attention, contrairement à ce que l’on pourrait penser, tout cela DOIT rester malsain, c’est très important, justement pour ne pas générer de vocations chez le spectateur/lecteur ! Une autre qualité à ajouter au film UN JUSTICIER DANS LA VILLE, qui refusait au spectateur de jouir du spectacle en installant un malaise du début à la fin du métrage, élément dont se souviendra Garth Ennis dans toutes les histoires qu’il aura dédiées à Frank Castle, et postulat que l’on retrouvera chez le plus bel enfant issu de ce mariage : la série TV DEXTER…

La popularité du film de Michael Winner a bien évidemment fédéré d’autres déclinaisons dans la bande-dessinée, y compris sur nos terres franco-belges avec la série ARCHIE CASH, une création du scénariste Thierry Martens et du dessinateur Malik, où le héros -un justicier expéditif sud américain- arbore les traits de… Charles Bronson !

Ainsi s’achève notre article.

Mais une dernière question s’impose :

WHAT IF ?

ET SI ?

… Et si le vrai Punisher, c’était Charles Bronson ?

(1) La citation de Nietzsche dans sa version complète : « Celui qui doit combattre des monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes dans un abîme, l’abîme regarde aussi en toi« …

L’idole des jeunes ? Bon, alors celui des quadras ? Des quinquas ? …

© Netflix

Source : DHGate.com

—

BO :

J’ai vu un autre film totalement nihiliste qui voit la course vers l’inévitable de deux personnes totalement différentes (genre Bonnie And Clyde, Tueurs Nés etc) qui commencent à tuer tous ceux qui ont un comportement selon eux amoral, mais le titre m’échappe pour le moment 🙁 Un truc qui a moins de dix ans…

Je viens de voir un film qui fait profondément écho à DEATH WISH : ELECTRA GLiDE IN BLUE, réalisé en 1973 (un an avant) par James William Guercio, un producteur de rock dont c’est l’unique film.

Il a lui aussi été taxé de film facho, notamment lors de sa projection au festival de Cannes. Or il est tout l’inverse. Il montre la fin du rêve américain en mettant les « deux faces » de l’Amérique face à face. Dans DEATH WISH c’était la bourgeoisie contre la plèbe, l’intelligentsia contre les bouseux. Ici c’est les flics contre les hippies, les reacs contre les libertaires. Tout comme DEATH WISH, il montre qu’aucune strate de la population n’est à l’abri de l’autre, et qu’aucune n’a le monopole du bien et du mal.

Cerise sur le gâteau, c’est filmé dans les paysages sublimes de Monument Vallée ! Je recommande !

http://www.dvdclassik.com/critique/electra-glide-in-blue-guercio

J’en ai entendu parler mais je ne l’ai toujours pas vu. Les photos donnent envie oui, merci !

Merci M’sieur ! 🙂

Sinon Tornado, par rapport à ta remarque sur Fleischer…je ne sais pas si sa fin de carrière est représentative d’un déclin de son talent, ou s’il a juste été appelé sur des projets pourris à la base, avec budget ridicule, casting de merde et scénario à 2 balles.

Il n’a pas écrit Kalidor ni Conan le destructeur.

Enfin disons que si on te donne de la merde, tu n’en feras pas de la langouste^^

Et quand bien même le résultat naze de ces films serait de sa faute, le mec avait 70 ans à ce moment là. A un moment, le feu sacré n’est plus là^^

Je viens de voir Terreur aveugle et l’étrangleur de Rillington place (basée sur l’histoire du serial killer John Christie), 2 Fleischer plus « mineurs » mais bien efficaces malgré tout.

Et j’ai enchainé avec « les flics ne dorment pas la nuit » de Fleischer

Une sorte de chronique avec pas mal d’ellipses sur la vie de flic, les drames, les blessures, bavures, etc.

Pas tendre comme film ! Là t’as vraiment peur que quelqu’un se prenne une balle, ça ne donne pas l’impression d’un divertissement fun mais presque un documentaire hardcore. Très bien aussi.

Je n’en ai vu aucun des trois.

Sur Kalidor la mise en scène est vraiment mauvaise. Le film a été torché. Un vrai nanar.

Dath Wish 3 (LE JUSTICIER DE NEW YORK en VF !) c’est également un nanar. C’est ce point commun (finir sa carrière sur des nanars) qui m’a donné l’idée de les comparer.

De Michael Winner il faut que je me regarde LE FLINGUEUR (un autre Bronson) et LA SENTINELLE DES MAUDITS, un film fantastique.

Ah mais c’est Michael Winner la sentinelle des maudits ?^^ J’avais même pas fait gaffe quand je l’ai regardé. Je t’en ai parlé même, il est très sympa ce film.

Après les carrières se terminent rarement sur des chef d’œuvres. Même Ridley Scott il a fait de la merde avec son dernier film Alien.

Ceux qui terminent avec les honneurs c’est juste ceux qui raccrochent les gants au bon moment^^

On vieillit, on perd son feu sacré, tout ça.

Oui, c’est toi qui m’en avait parlé.

Et j’ai oublié, de Michael Winner, il faut ABSOLUMENT que je regarde LE CORRUPTEUR, la préquelle des INNOCENTS de Jack Clayton, avec Marlon Brando !!!

Je ne sais plus où vous parliez de Hickman, mais dans le Comixity de cette semaine, Darkseid Sam ne tarit pas d’éloges sur le relaunch des X-Men : https://www.comixity.fr/2020/06/guide-de-lecture-comics-vf-semaine-du-02-juin-2020/

J’ai pu lire quelques planches via une pub donnée par mes libraires, les dessins sont chouettes.

On ne parle dans les commentaires Facebook de mon interview pour WATCHTOWER COMICS.

Je ne suis pas surpris de la réaction de Sam, Grant admirateur de Morrison. L’écriture de Hickman a souvent été qualifiée de clinique comme celle du mégalochauve.

Ah oui voilà ! Merci ! Donc bref, je sais pas si tu as lu, mais même si je ne lirai jamais ça, je suis curieux d’avoir vos (ton ?) avis sur ces nouveaux X-Men.

J’ai détesté.

Pour moi, c’est le pire truc jamais lu sur la série. Il ne s’agit plus de faire du super héros mais du conceptuel où Hickman transforme du Comics Books en Power Point. La star, ce ne sont plus nos héros mais le scénariste qui reprend son obsession de fort en sciences.

Derrière des Imbroglio vaseux qui continuent de poser les Xmen comme des Terroristes se rêvant en héros (les mecs de Daesh se voient aussi comme ça), les dernières notions de super héroïsme altruistes et désintéressés disparaissent pour des incongruités qui me filent la gerbe. On peut, pour unifier un pays se réconcilier avec des factions adverses. Mais menacer des humains, leur faire du chantage avec dans les rangs des Xmen Sinistre et Apocalypse, non, je refuse de continuer à lire ces saloperies qui se torchent avec les valeurs qui m’ont fondé quand j’étais enfant.

Complètement d’accord… J’ai eu l’impression de lire un récit de soldats-robots à la solde de leur gourou terroriste…

Sans parler des différentes couches qui ne doivent prendre de sens que pour les scientifiques du niveau de Hickman. Hickman m’évoque un Asperger, content dans sa sphère mathématique mais sans aucun sens de l’humanité.

C’est le discours de Fort en science mais en pire que Ellis qui sait au moins s’amuser. En 300 pages, rien ne m’a séduit, ému, touché. C’est juste un Power Point à la Lost avec des théories qui raviront ceux qui aiment prendre des notes en lisant leurs comics. Moi je déteste cette écriture et refuse d’investir dans ce machin. Pas grave, les Xmen se finissent avec le run d’Aaron, pas la peine d’insister.

j’ai l’impression que c’est la mode en ce moment… désincarner les personnage au profit de concepts.

c’est pour ça que je relis des mangas en ce moment: pour revenir à l’humain

Ok merci ! Marrant comme la perception peut changer selon les lecteurs. Y a un article là-dessus ? Vous avez lu en VO ?

http://www.brucetringale.com/evoluer-ou-perir-house-of-x/

Merci ! Il fait bien partie de la liste des articles que je n’ai pas lus…

Non mais c’est quoi ces mecs (et cette fille) qui font salon dans mon article là ?

😉

C’est le café du commerce rempli de commentateurs poivrots… ^^

bon là je finis ma bière et je vais refaire le monde en dissertant sur l’inhumanité de Hickman^^

Bel article… bravo

Tiens, je viens de noter la mention du personnage version roman qui est comptable plutôt qu’architecte. J’ai l’impression que cela a influencé Jim Krueger dans la création du Punisher de Timeslip (des réimaginations d’une page de personnages Marvel) : http://www.marvunapp.com/Appendix4/timeslippunisher.htm