HELTER SKELTER de Kyoko Okazaki

Un article de LUDOVIC SANCHES

Publié entre juillet 1995 et avril 1996 au Japon dans le magazine Feel Young, HELTER SKELTER fut traduit en français en 2007 au sein de la collection Sakka Auteurs chez Casterman alors dirigée par Frederic Boilet et qui visait à faire connaitre un pan du manga féminin et des autrices alors méconnues chez nous.

Je me souviens encore de la forte impression que me fit la découverte de cette œuvre en librairie, à une époque où je ne lisais des mangas qu’occasionnellement: d’abord sa couverture, cette femme nue dessinée d’un trait vif dont la pose offerte et sensuelle était comme contredite par son regard étrange et cet œil qui semblait vous fixer, vous défier; ce titre évoquant évidemment la mythique et sulfureuse chanson des Beatles et puis à l’intérieur une illustration en couleur rendant hommage à MORNING SUN, la célèbre toile du peintre américain Edward Hopper.

Autant de signaux qui me poussèrent à découvrir l’œuvre de la mangaka Kyoko Okazaki (six de ses mangas furent publiés en français à cette époque, ils sont difficilement trouvables désormais) et ce fut une claque. HELTER SKELTER vient d’être réédité à la fin de l’année 2023 aux éditions Atelier Akatombo.

C’est l’histoire de Lili, une jeune femme d’une vingtaine d’années en passe de devenir une véritable star, mannequin, idole des jeunes japonaises, alignant les publicités et les couvertures de magazines, s’apprêtant à tourner pour le cinéma. Très vite, Lili montre un autre visage, capricieuse, arrogante, capable d’humilier gratuitement son entourage, par exemple son assistante et maquilleuse, Hada, avec qui elle va entretenir une relation de plus en plus malsaine. Le récit pourrait se contenter de cet angle pour brosser une satire cynique du milieu de la mode mais l’intrigue démarre vraiment quand Lili se contemplant dans le miroir et lui demandant selon la formule consacrée «Miroir, mon beau miroir, dis moi qui est la plus belle ?» elle remarque alors une tache disgracieuse sur son visage.

Lili comprend alors que sa beauté n’est pas éternelle, pire encore, elle comprend qu’à peine arrivée au sommet de sa gloire, telle une belle fleur aussitôt fanée, c’est déjà le début de la fin. Car en fait, la beauté de Lili n’est qu’une beauté purement artificielle, fabriquée et son corps a subi tellement de modifications et d’opérations de chirurgie esthétique qu’il ne peut que se dégrader à vue d’œil. Comme dans un de ses premiers mangas PINK (un autre portrait de femme, celui d’une employée de bureau ordinaire se prostituant occasionnellement), Okazaki inscrit son récit dans une dimension mythologique: le récit de la déchéance physique et mentale de Lili prenant les allures d’une relecture des contes (BLANCHE NEIGE, CENDRILLON…) et de mythes fantastiques (FRANKENSTEIN, FAUST, DORIAN GRAY…).

L’audace de Kyoko Okazaki, c’est d’oser nous faire partager le point de vue de son héroïne et de nous forcer à nous identifier à elle alors qu’elle sombre dans une cruauté et dans une perversité de plus en plus dérangeante. Notre position de lecteur est d’autant plus inconfortable que certaines scènes nous permettent d’entrer en empathie avec elle. Les personnages secondaires sont aussi ambigus à l’image de l’assistante de Lili et de son petit copain (qu’on devine tous les deux issus d’un milieu social plutôt modeste), pris au piège par Lili mais en même temps complices du jeu pervers de domination/soumission auquel elle se livre avec eux.

L’aspect le plus perturbant, c’est la manière dont Lili utilise ouvertement sa sexualité comme un outil de contrôle (dans le manga, le sexe et la violence sont représentés de manière crue, sans afféteries). Elle a tout à fait conscience que son corps lui confère son statut et sa valeur marchande (on apprendra tardivement qu’elle s’était prostituée un temps avant de devenir mannequin) et le sexe est comme une manière de retourner le rapport d’exploitation dans lequel elle est prise et de reprendre le pouvoir. Mais elle va devoir affronter bien pire: un jour, débarque dans son agence une adolescente pimpante et fraiche du nom de Kozue (ce personnage vient d’un précédent manga de Kyoko Okazaki, RIVER’S EDGE, chronique de la vie d’une bande de lycéens dans une banlieue japonaise) qui est plus que sa rivale, sa remplaçante.

Comme tout produit fabriqué, Lili a une date de péremption, elle est interchangeable et reproductible puisqu’elle n’est elle-même que le double, la réplique d’une autre créature, son « moi » a été effacé. Ce fantasme frankensteinien de la beauté parfaite (à un moment, on la désigne comme un assemblage de différentes icones de la beauté féminine, de la it girl, elle serait à la fois un peu Clara Bow, un peu Brigitte Bardot, un peu Raquel Welch et ainsi de suite…) est aussi le double de sa créatrice, son agente, sorte de monstrueuse mère de substitution (Lili l’appelle sans cesse « maman ») qui réalise à travers elle son désir de beauté éternelle (on pense au manga d’épouvante des années 70 BAPTISM de Kazuo Umezu où une star de cinéma célèbre pour sa beauté utilisait le corps de sa propre fille pour réaliser son rêve d’éternelle jeunesse).

Avec Lili, la beauté n’est plus le signe d’une singularité, c’est au contraire la reproduction à l’infini d’un corps capable de répondre aux désirs et aux critères de beauté voulus par le public, c’est le cauchemar du même, de l’uniformisation, c’est les BODY SNATCHERS sur les podiums des défilés. Ironiquement, la petite sœur de Lily deviendra elle aussi le clone de sa sœur, encore une autre copie. Seul le personnage du procureur chargé d’enquêter sur les magouilles et les trafics liés à la clinique de chirurgie esthétique qui a opéré Lili, saura la voir telle qu’elle est. C’est un personnage étrange, un peu lunaire, clairement calqué sur celui de l’agent spécial Dale Cooper, le héros de la série TWIN PEAKS de Mark Frost et de David Lynch incarné par Kyle MacLachlan (comme lui, il disserte volontiers sur les bienfaits d’un bon café noir des le matin).

En plus de son caractère fonctionnel qui permet de faire avancer l’intrigue, ce personnage d’enquêteur peut être vu comme le relais de Kyoko Okazaki en tant qu’il envisage Lili comme une héroïne, un personnage de fiction qu’il finit par surnommer affectueusement Tiger Lily, ce qui est aussi bien le nom d’une fleur que celui du personnage de la princesse indienne Lily la Tigresse dans PETER PAN. Sombrant dans une spirale autodestructrice, c’est en devenant Tiger Lily qu’elle se sauve, reprenant le contrôle sur son image (qui médiatiquement devient autonome) et assumant d’être devenue, en fait de ne jamais avoir été qu’un monstre, une bête de foire exploitée au regard de tous et de toutes, dans le freak show de ce grand cirque médiatique, en revendiquant sa monstruosité et sa différance contre le jeu de la compétition, de l’envie et du désir de la normalité, soit le spectacle de l’humanité vivant « sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre » selon la fameuse formule de Walter Benjamin (dans son essai L’ŒUVRE D’ART A L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE, 1936).

Conçu il y a presque trente ans, HELTER SKELTER apparait d’une troublante modernité, mieux encore, on a le sentiment très fort que Kyoko Okazaki parle du monde dans lequel nous vivons. Pourtant à lire ses mangas, on a devant nous un instantané de la société japonaise et de la jeunesse nipponne des années 80/90, cette génération qui est celle qui n’a pas connue la guerre, ni ses répercussions et les crises politiques qui ont suivies, c’est une génération qui, suite à la fin des utopies politiques, grandit dans une société de consommation qui va faire de la jeunesse et particulièrement des jeunes japonaises des icones du capitalisme au service d’une culture exportable dans le monde entier. Mais ce que l’œuvre d’Okazaki saisit aussi, c’est un changement d’humeur, à la légèreté douce-amère de PINK ou de TOKYO GIRLS BRAVO succède la noirceur et la violence de RIVER’S EDGE et de HELTER SKELTER comme un écho à la fameuse « décennie perdue » suite à l’explosion de la bulle spéculative qui précipite le Japon dans sa première grave crise financière depuis la guerre après trois décennies de « miracle économique » à partir des années 60.

C’est peut être parce qu’elle a su dépeindre si précisément le Japon de son époque qu’Okazaki parait toujours aussi actuelle: la remise en cause des diktats crées par le milieu de la mode, l’évolution des médias et des nouvelles technologies accentuant nos tendances à l’addiction, au narcissisme, à la mise en scène de soi et au conformisme (les applis et filtres permettant désormais de nous modifier et de devenir toutes et tous des Lili, sortis du même moule et adhérant au même culte de l’apparence), la violence des rapports d’exploitation et de domination dans un monde à l’heure de l’affaire Harvey Weinstein et de #MeToo, rien ne semble avoir changé. Le trait vif, jeté, parfois brouillon de Kyoko Okazaki excelle à dépeindre ce monde en fuyant toute séduction artificielle, cachant sous son apparence désinvolte une liberté de ton, une crudité du propos renforcée par une parfaite maitrise de la narration: rapide, elliptique, nerveuse, elle ne perd jamais le lecteur et fait preuve d’une grande fluidité.

HELTER SKELTER est à ce jour le dernier manga de Kyoko Okazaki: en mai 1996, un grave accident dans lequel elle est fauchée par la voiture d’un conducteur en état d’ébriété interrompt la publication d’HELTER SKELTER et met brutalement fin à sa carrière. Le manga ne sera publié en version reliée qu’en 2003. A cette époque, d’autres autrices émergent dont Kiriko Nananan dont nous découvrirons l’œuvre au même moment en France, elle explique dans un entretien donné à Benoit Peeters : »Mais la personne qui a vraiment changé ma vision du manga c’est Okazaki Kyoko. C’est une dessinatrice de manga très connue. Okazaki Kyoko a écrit un livre intitulé PINK. Quand je l’ai lu pour la première fois, ça a été une vraie révolution pour moi. Et j’ai complètement changé ma façon de dessiner. Habituellement, dans les revues de mangas pour filles, il faut se soumettre à toutes sortes de contraintes.(…) Bien que ce soit un manga écrit par une femme, elle était libre. C’est grâce à elle que j’ai pu décider de faire moi aussi ce que j’avais envie de faire » Depuis, d’autres autrices comme Moyoco Anno (qui avait été son assistante), Miki Yamamoto ou Akane Torikai se réclament aussi de son influence.

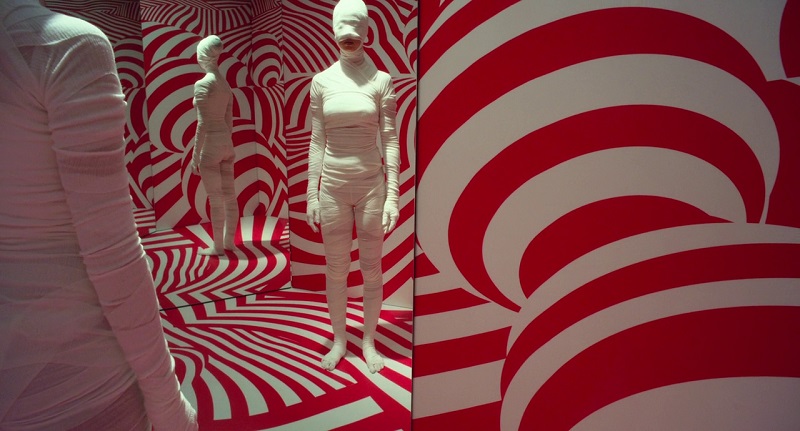

En 2013, HELTER SKELTER se voit adapté au cinéma sous la forme d’un long métrage réalisé par Mika Ninagawa, d’abord connue comme photographe et qui était passé à la réalisation en 2007 en adaptant déjà un manga, SAKURAN de Moyoco Anno. Le scénario respecte assez scrupuleusement le récit d’origine comme c’est souvent le cas dans pas mal d’adaptation cinématographique japonaise mais aux dessins débraillés et à l’énergie punk du style d’Okazaki, Ninagawa substitue son propre univers visuel, un baroquisme pop aux couleurs vives et agressives créant un monde ultra-stylisé. Dans un long prologue rythmé par la chanson NATURTRANE de Nina Hagen, des jeunes filles se laissent aller à une frénésie consumériste censée assouvir leurs désirs adolescents de gloire et de beauté tandis que dans un décor surréaliste émerge une Lili momifiée qui se débarrassant de ses pansements laisse entrevoir son corps parfait, sa nudité sublime, création sortie de l’inconscient de ces filles obsédées par les cosmétiques, les perruques, les faux-cils et les magazines de modes.

La surstylisation des plans, le fétichisme outré des décors crée un univers saturé d’images et de reflets que le film traite sur le mode de l’addiction: l’image, le besoin de représentation devient une véritable drogue amplifié par sa multiplication à l’infini (aux miroirs omniprésents dans les décors répond ce plan de vitrines de magasin et son alignement d’écrans de télé diffusant toutes les mêmes images). Reste que le film aurait gagné à être plus concis et il est parfois inégal à l’image des scènes dans la commissariat, d’une grande platitude dans la mise en scène comme visuellement et qui souffrent de dialogues trop explicatifs. Le film n’est jamais meilleur que quand il pousse à l’extrême cette saturation visuelle de couleurs et de motifs pour créer une sorte de cauchemar pop qui matérialise l’enfer dans lequel évolue les personnages: dans la rue, Lili se traine sur le trottoir sous ce qui semble être une pluie de sang et suite à une overdose émerge d’une baignoire emplie de pilules et de médicaments.

Quand à la fin, elle se présente seule devant la presse et les photographes, l’avidité, le besoin obsessionnel du spectacle la soumet à un mitraillage en règle, celui des flashs des appareils et son geste sacrificiel est alors symbolique, elle renvoie à la foule l’obscénité de leurs propres regards. Car il se peut que notre désir éperdu d’amour, dans ce qu’il a de plus monstrueux, soit aussi un désir de mort

La BO du jour:

GIRL OF THE YEAR – Beach House

Woah dis donc, ça a l’air très abouti, ce Manga. En tous cas, tu le vends drôlement bien !

Les illustrations peintes postées sont pleines de spontanéité et de naturel : il y a un fort pouvoir de séduction manifeste en elles, qui rejoint très logiquement le milieu décrit et exploré par la Mangaka. Et l’extrait d’une page type du Manga semble témoigner de la même puissance graphique, évocative et très directe -sinon esthétique, par contre. La « simplicité » dépouillée du trait, ainsi que son allant, là aussi évocateur de rapidité et d’efficience, me fait penser à l’incroyable travail de Haruko Ichikawa pour son si surprenant et jusqu’au-boutiste « Ère Des Cristaux » : la maitrise absolue du langage imagé sous l’apparence de la décontraction -voire de la presque démission- en ce qui concerne le soucis du « superflu ».

Bonne pioche !!

Ma tante était abonnée à différentes revues de mode, dans les années quatre-vingt, et nous en héritions périodiquement ! j’ai grandi absolument fasciné par les images relayées dans ces pages, alors véritables supports bon marché pour des artistes souvent très inspirés, et absolument libérés de toute contrainte de « réalisme » (ou de praticité !) : il y avait là de quoi nourrir l’imagination dans un millier de domaines différents, tant les styles, même si évidemment très souvent consensuels (la plupart du temps), osaient et innovaient pas mal. Une source d’inspirations créatives aussi variées qu’addictives, tant l’esthétique du tout était sophistiquée et -ô !- si loin du quotidien.

Hou ! J’avais pas pris le temps de regarder la B.O. du jour : c’est magnifique ! La chanson me laisse un peu à côté, mais le visuel… Je suis pourtant pas un amateur d’abstrait, mais celui qui a pondu ce truc -surtout la grosse première moitié- ne s’est pas planté (quelqu’un ou une I.A., d’ailleurs ?!). Et -c’est gag- ça résonne aussi très fort avec les à-plats noirs très tranchés du Manga L’Ère Des Cristaux, auxquels le style de dessin épuré de Kyoko Okazaki m’a fait penser : coïncidence, ou bien…?!

merci beaucoup pour ton commentaire, Bruno ! tes mots et ce que tu dis du dessin reflètent parfaitement ce qu’on ressent en lisant les mangas de Kyoko Okazaki et à la limite, alors que tu ne les as visiblement pas encore lus, tu en parles mieux que moi ! Okazaki, je crois, a aussi fait des mangas et des illustrations pour des magazines de mode et elle n’est pas étrangère à ce milieu et à cette culture.

Quand à la vidéo du titre de Beach House, elle a été réalisée par l’animateur San Charoenchai, pour cet album assez sombre, il a opté pour un visuel en noir et blanc trais épuré. Sur leur dernier album en date, ils ont à nouveau conçus des vidéos aux visuels abstraits mais cette fois ci, c’est une explosion de couleurs qui illustre ces nouvelles chansons.

Tant mieux si ça n’est pas l’I.A. qui est à l’origine du truc : sa virtuosité systématique est assez déprimante.

Merci pour la découverte.

Oui, Kyoko Okazaki est une très grande mangaka et Helter skelter un très très grand manga.

Tu leur rends parfaitement justice à tous deux, Ludovic. Super article.

Il se trouve que par un heureux hasard, je suis justement en train de terminer une relecture de ce Helter Skelter, dans la version publiée l’an dernier par Atelier Akatombo (la traduction semble nouvelle, d’ailleurs, si j’en crois les prénoms modifiés, Lili est ici Ririko par exemple).

Je n’avais pas connaissance de l’adaptation au cinéma. Je m’intéresse en règle générale très peu aux adaptations live de manga. Le cinéma japnais qui m’intéresse ne se trouve pas vraiment dans ce créneau. Mais merci pour le descriptif intéressant.

Juste une petite remarque sur le qualificatif de « maman » utlisé par Ririko (et « mama » dans la verion Atelier Akatombo. La « mama-san » au Japon, c’est en fait traditionnellement la femme qui dirigeait les maisons de geisha. Un terme qui englobe aujourd’hui également les tenancières de bar par exemple. Le terme ici joue sur l’ambiguité entre un terme relevant d’un lien filial avec celui d’un rapport de domination sur un corps, qui est au centre du livre.

Le rapport entre Ririko (Lili) et sa mama-san est particulèrement clair quand Ririko lui reproche de ne pas envoyer d’argent à sa famille et que la mama lui répond que le maintien de son apparence coûte très cher et que Lili est en fait endettée vis-à-vis d’elle. On retrouve complètement le système de domination financière que le système avait mis au point pour soumettre financièrement les geishas et les prostituées et duquel elles ne pouvaient s’extraire que si un riche client rachetait leur dette. Dans Helter skelter, c’est l’héritier de l’empire industriel qui joue symboliquement ce rôle.

En plus de tous les aspects que tu as finement décrits, Helter skelter est aussi un manga qui lie de manière très crue le pouvoir de l’apparence au pouvoir de l’argent, aux rapports de dominations financiers, et plus simplement aux rapports de classe.

merci pour tes remarques et tes compliments, Zen !

je savais que la récente édition avait bénéficié d’une nouvelle traduction mais je ne savais pas qu’ils avaient modifié le nom du personnage principal. Et effectivement ta précision sur le sous-entendu derrière le mot « mama » est plus que pertinente au vu du propos de l’œuvre.

Juste un petit coucou du prof d’arts plastiques qui ne peut s’empêcher de relever que les scans du film semblent montrer, soi la participation, soi la référence à la plasticienne Yayoi Kusama.

Si c’est le cas, ça doit être intéressant à creuser car il s’agit d’une artiste très particulière dont l’existence entre folie, vie de reclus et grande notoriété internationnale (elle a travaillé notamment pour Vuiton) peut interférer avec les thèmes du manga.

Mika Ninagawa est de la génération suivante de celle de Kusama, elle est née dans les années 70, ça explique peut-être l’influence de Kusama sur une partie de son travail: je connais mal son travail de photographe mais il semble, cela dit, que Ninagawa est vraiment une artiste célèbre et célébrée dans son pays comme une des plus importantes de sa génération.

Je ne veux pas insister, mais si tu jettes un coup d’oeil aux installations de l’artiste, notamment par rapport au scan où les personnages déambullent dans l’espace rouge et blanc, ça me parait quand même évident.

Bonjour Ludovic

autant j’ai, une nouvelle fois, apprécié ta qualité d’écriture, autant je n’ai pas été convaincu par le manga. Peut être les scans ne rendent pas justice à cette œuvre ?

De plus que je méfis désormais de mon attrait pour les œuvres culturels dite patrimoines qui souvent ne correspondent plus à mes attentes actuelles.

Et encore plus étrange, le film m’attire plus.

Je vais quand même regarder si ce n’est pas disponible dans les médiathèques de mon secteur.

merci Fletcher ! comme je le dis dans l’article j’ai découvert les mangas d’Okazaki à une époque ou je lisais que peu de mangas et ca m’a vraiment marqué et même aujourd’hui ou j’ai une connaissance plus poussée, un peu moins superficielle du manga, ça reste une reference, d’où mon enthousiasme intact quand j’écris cet article !

Pour le film, comme le dit Zen, je suis peu intéressé par les adaptations live japonaises et même si celle ci est souvent passionnante, elle n’échappe pas à certains défauts qui plombent la plupart d’entre elle: sur Netflix il y a aussi une adaptation cinématographique d’un autre manga de Okazaki, RIVER’S EDGE, le film n’est pas dénué de qualité mais il souffre d’être trop long et d’un trop grand respect de l’œuvre originale.

Ah tiens, j’ai oublié de commenter positivement le choix de la bo. 😉

De mon côté, j’aurais choisi « The world’s a girl » d’Anita Lane.

You said « The world’s a girl

And I’m taking her apart »

And when I cried you said

« Beggar girl, laugh »

When my protests went wild

You brushed me aside

Like the finger of a child

When I closed my eyes

You took me from the pedestal

Down to the abyss

My soul was but consumed

I thought you were inspired

But you were just possessed

Je suis fan de BEACH HOUSE et depuis que je participe au blog, ca fait partie de ces groupes dont je me disais qu’il fallait absolument que je case un de leurs morceaux…

Bizarrement, au début j’étais parti pour mettre la chanson des Beatles, mais en fait ca aurait été hors sujet…

et puis Alex Scally et Victoria Legrand ont écrit cette chanson en pensant à la mannequin Edie Sedgwick…

C’est pas sympa de faire découvrir des trucs qui sont difficilement trouvables. Surtout que dès l’introduction, tu donnes envie : si Boilet en parle, ça m’intéresse.

Je ne connaissais pas Clara Bow, merci pour la culture (si j’arrive à retenir ce nom). Pareil pour Walter Benjamin. Respect pour tout cette connaissance et pour nous la faire partager ! Pour ce qui est de la modernité, je me suis rendu compte que de toute façon ce spectacle n’est pas nouveau (du pain et des jeux, les romains donc) et l’essai La société du spectacle est bien vieux lui aussi. Les modes de divertissement change, mais le show must go on. Et de l’autre côté, le travail de Sisyphe ne s’arrête jamais non plus.

Je dois avouer que j’ai toujours eu du mal à appréhender le phénomène des idols au Japon. Ca me dépasse un peu même si je comprends le principe.

Je ne serais clairement jamais capable d’écrire un article de cette trempe, bravo.

Et voilà j’ai dû la commander… Heureusement que c’est un one shot !

La BO : j’aime bien. Je ne connais pas très bien le groupe, j’ai écouter deux albums je crois, dont Bloom. Mais pour le sujet, j’aurais personnellement mis This Year’s Girl de Costello (forcément, c’est une obsession ce disque chez moi).

Clara Bow, elle est citée dans le manga.

Par contre, Walter Benjamin, oui, ça vient de Ludovic. 🙂

Bien vu pour le Costello, mais je trouve que l’adéquation avec le manga fonctionne mieux à partir d’un point de vue féminin. D’où Beach house ou Anita Lane pour moi.

Même si je trouve Beach house trop cotonneux par rapport à la crudité et au mordant du manga.

On aurait pu aussi penser à la cover de Helter skelter par Siouxsie and the Banshees en fait.

Bon, tout ça, c’est pour ergoter et parce que j’aime causer musique.

Mais laissons la place au manga.

Je n’ai jamais écouté Anita Lane (ni vraiment Nina Hagen, d’ailleurs donc merci pour la référence !

Merci pour tous ces commentaires, Jyrille !

oui, effectivement ce sont des thèmes et des enjeux qui ne sont pas nouveaux mais ça permet aussi à Okazaki de saisir un instantané du Japon de son époque et c’est ça qui m’a tant fasciné en la lisant (et c’est ce que trouve fascinant dans beaucoup de mangas d’ailleurs), on comprend beaucoup de choses de la société japonaise et de ses bouleversements.

Je e souviens encore de la couverture de l’édition Sakka Auteurs : à l’époque, je n’avais pas donné suite à cette envie de découvrir ce qui se trouvait à l’intérieur, déjà dépassé par le flot incessant de nouveautés et attiré par d’autres lectures.

Hé bien, quel noirceur et quelle souffrance, je comprends que cette œuvre t’ait fait forte impression.

Il se peut que notre désir éperdu d’amour, dans ce qu’il a de plus monstrueux, soit aussi un désir de mort : quelle formule et quel constat ! En effet, une telle obsession contient en elle un fond de morbidité.

Merci Présence ! et puis en plus quand j’ai découvert ce manga ce faisait aussi écho à ce j’aimais das d’autres domaines, y compris le cinéma asiatique (Kitano, Kurosawa Kiyoshi,Tsukamoto…) ou même la littérature (les romans de Murakami Ryu par exemple) et voir un équivalent à ça en manga, ça a été une révélation.

Ton article m’aura fait m’intéresser à la chanson des Beatles et à la signification du mot… Merci pour ma culture !

Pour le manga, les covers sont belles mais le style des pages intérieures me laisse froid. Pour l’actualité du thème du culte de la beauté et de la jeunesse, je pense au récent film THE SUBSTANCE.

Merci JP ! Ah ben oui, c’est clair qu’il y a un lien avec THE SUBSTANCE et en plus l’adaptation cinématographique de HELTER SKELTER avec sa mise en scène surstylisée et son esthétique pop outrée rejoint les parti pris visuels du film de Coralie Fargeat.

Merci pour cette découverte, il va falloir absolument que je trouve ça, étant accro aux mangas vintage.

Un seul reproche ? Un seul scan pour montrer le dessin standard de Kyoko Okazaki.

@Tornado : quel oeil ! je ne connaissais pas cette artiste.

Ma librairie favorite ayant été victime d’un incendie (et d’un cambriolage), j’ai moins accès à des bds de qualité (genre pas moyen de voir les nouvelles éditions des de Blutch BLOTCH et RANCHO BRAVO chez Cornélius), j’ai dû la commander en ligne à une librairie Momie de Grenoble car celle de Metz ne l’avait pas non plus.

francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/en-images-un-incendie-ravage-un-immeuble-du-centre-historique-de-metz-9269088

francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/incendie-au-centre-ville-de-metz-la-librairie-hisler-fermee-depuis-le-sinistre-a-ete-cambriolee-6934841

Inconnu au bataillon, merci pour cette présentation et découverte !

En écho au récit où l’image publique se distingue de la réalité, j’aime le choix des images, qui présentent pour la plupart la partie glamour et artificielle de l’héroïne plutôt que sa réalité.

Je serai assez curieux de découvrir l’adaptation live de cette histoire.

Sur FB, l’un des posts de présentation de cet article montre le personnage couvert de bandage (inspiration papier de la scène du film montrée dans l’avant dernière image ?), et je n’ai pas pu m’empêcher à un fameux épisode de la Quatrième Dimension, Eye of the Beholder, dont la moralité est que la beauté est dans l’œil de l’observateur ^^

…! » C’est ben vrrai, ça ! ».